讀到這裡,在先前知識的基礎上,大家已經對社會認知的研究有了初步的瞭解,社會認知研究揭示人們如何認識自己和社會的普遍規律。但是這種規律是否具有普遍適用性呢?因為關於社會認知的研究大部分是在北美進行的,其他一部分是在西歐完成的。所以,研究的結果是否僅僅適用於北美或是整個西方呢?這樣,我們就產生了疑問,在社會認知過程中,文化到底起到了什麼作用呢?

人類學家很早就注意到東西方不同文化背景下成長的個體是有差異的(Shweder & LeVine,1984)。舉例來說:在美國,有這樣的一句話“吱吱作響的輪子能得到潤滑油”。而在日本,則有“捶打出頭釘”的說法。在引導孩子吃飯問題上,美國的父母會用非洲兒童做比較,讓孩子想到他們自己是多麼的幸福;而中國父母則告訴孩子農民伯伯種田不容易,浪費糧食就會對不起他們。在員工激勵方面,美國公司會讓員工每天工作前在鏡子面前重複100次“我很美麗”;日本公司則會告訴員工每天要對別人說“你真美麗”(Markus & Kitayama,1991)。美國兒童在組建運動隊時,先選出兩個隊長,然後由隊長輪流選擇隊員;而日本則不採取這種方法,因為他們認為最後被選中的隊員會感到失望,所以他們按班級或者名字的排序來選擇隊員。在美國,媽媽希望他們的孩子能夠成為一個快樂成功的人;在日本,媽媽希望孩子能夠成為一個不讓他人討厭的人(N.D.Kristoff,1998)。

以上事例反映了不同文化中人們對自我及自我與他人關係的理解上存在著差異。在美國,自我是區別於他人的,他們認為個體是獨特的並且是與眾不同的;相比而言,日本人在表達自我時,是要與他人相聯繫的,並且和諧地融入群體當中。這樣對自我和社會的不同建構就會導致人們採用不同的方式來認識自己、他人,以及與他人的關係。

迄今為止,關於文化差異的探討主要是由人類學家完成的,通過觀察法和文獻法來進行數據收集和分析。在最近10年,隨著社會心理學家的進入,他們開始關注文化對於認知、情緒、動機的影響,這樣就形成了一個新領域,可以稱為“實驗人類學”,即利用社會和認知心理學研究中的嚴格實驗法來探索文化差異,從文化差異的角度來解釋社會認知問題。在多數情況下,這些發現也可以解釋社會心理學中的現象,如基本歸因錯誤、認知失調減少、自我提升需求等。

以基本歸因錯誤為例,人們傾向於誇大行為的內在原因,而忽視行為的情境壓力,這可用於解釋基本知覺過程。對於知覺者來說,他們會將行為主體作為一個顯著的知覺對象,而很少關注情境,因為我們需要根據行為者的意向來進行因果解釋,這是一條普遍規律。因此,如果非西方個體比西方個體更少產生基本歸因錯誤的話,那麼就會對上述結果造成威脅,這樣的話,就可以從文化信念的角度來解釋社會行為。

關於文化差異的研究主要集中於東西方文化差異,因此本章節主要探討的也是東西方文化差異研究。首先,在兩種文化背景下,自我概念是不同的:北美人和其他西方人將自我看做獨立的個體,而在東亞人看來,自我是依賴他人而存在的(Markus & Kitayama,1991;Triandis,1989)。隨後,我將探討不同的自我概念對自我表達、歸因和動機的影響。

東西方的文化差異可能從根本上影響人們如何認識和思考自我以及他人,決定人們以何種方式對社會情境做出反應。然而,文化差異並不能解釋所有的行為。兩種不同的文化可能只對特定行為的理解產生影響,在其他社會交往方面則可能是相似的。這種文化上的差異甚至也會出現在美國本土地區,比如美國北部和南部地區。我們將探討美國南北地區中,人們對名譽受到威脅時的不同理解,以及在自我判斷和行為上的差異。

東西方差異

獨立自我和關係自我

獨立自我 在大多數西方社會中,個體的社會化過程就是要成為獨一無二的人,表達自己的想法和慾望,努力完成個人目標,自我實現,充分發揮自身潛能。這樣,自我被看成是一種獨立、自主、個別的存在,擁有獨特的品質、能力、想法和感受(例如,我是聰明、友善、負責的,我擅長數學,缺乏音樂細胞;我喜歡旅遊,我想超越我的同伴)。個體嘗試公開表達這樣的自我,並且不斷地通過與他人比較來確定自我的存在。這些內在的品質構成了自我,並賦予其意義。當然,人們也必須認識社會關係中的自我(例如,與哥哥在一起,我是具有競爭性的;與好朋友在一起,我是智慧的;與異性在一起,我是害羞的),但是這些都不是自我認同的核心組成,它不包含在內在品質的自我定義中。雖然在不同文化內部,對於自我的認識也有差異,但是在西方獨立自我更具有普遍性。

關係自我 我曾經聽說一個日本學者讓美國觀眾說出他們的神聖權利和最終目標,美國人說:“生活、自由以及追求快樂。”日本學者指出,美國人的祖先可能忽略了一些重要事情,他們會問:“你們怎麼看待和諧呢?”在許多非西方社會中(如日本、中國、印度),個體的社會化是努力建立與他人和諧的關係,關注個體與他人的聯繫,不斷調整自己以適應社會環境的需要,並嘗試融入社會群體當中。自我被看成是與他人相連的,是社會網絡的一部分。一個人的行為、想法和感受是通過與他人的關係互動體現出來的(例如,我敬重父母,我深知配偶的需求,家人認為我很友好,同事認為我喜歡旅行,我希望所在公司能超過其他競爭對手)。個體對自我的認識建立在他們的社會關係上,而自我最重要的部分來自與他人的關係互動中。因此,自我的體驗是不同的,在不同的社會背景下呈現出不同的類型。

關係自我扮演這樣的角色,關注社會職責和責任,嘗試瞭解他人想法和感受,最大程度地滿足他人期望。可見,個體期望應與他人期望相一致,而不是只表達個人願望;在這裡,依照自己願望行事被看成是一種幼稚的行為。關係不僅是實現個人目標的手段,更重要的是,它本身就是一個最終目標,他人的期望就是自己的期望。不過,需要注意,與獨立自我相比,關係自我不具有普遍的仁慈性和關心他人福利的特性,它不能滿足所有人的需要,而僅僅針對內群體成員,當然這個內群體是有嚴格界定的。

為了證明關係自我和獨立自我中個體行為的區別,Markus和Kitayama(1991)用與朋友進餐的例子來解釋。美國人可能會問朋友:“嗨,湯姆,你想吃什麼樣的三明治,我這裡有火雞肉、臘腸以及奶酪。”然後湯姆將說出他喜歡吃的食物。這個互動過程是基於這樣的假設:湯姆有權選擇他喜歡的和想要的食物。對於獨立自我來說,發生這樣的事情是很自然的,然而對關係自我來講,就不會出現這樣的情況。日本人會問客人:“你喜歡吃什麼樣的三明治?”客人會沉默一會兒,然後說:“我不知道。”這時,需要主人來讀懂客人的想法,判斷客人喜歡吃什麼,對於客人而言,則需要愉快地接受主人提供的食物,並隨時準備回請對方。隨後,主人可能會說:“嗨,托米奧,我為你準備了火雞肉三明治,因為我記得上周你說比較喜歡吃火雞肉,不喜歡吃牛肉。”托米奧會對主人表示感謝(Markus & Kitayama,1991,p.229)。

東方人通過與他人建立關係來表達自我,瞭解什麼對他人來說是重要的,將他人的目標建立在自身目標之上,這些對於西方人來說並不常見,但也有例外(美國父母也會將孩子的需求放在自身需求之上)。但是,通常來說這種關係自我主要出現在非西方社會中。事實上,一些研究也揭示了這種東西方的自我認識差異,接下來將討論。

自我認識的組成和內涵

豐富的自我表徵 試著想像一個你非常瞭解的朋友,然後回答兩個問題:你像你的朋友一樣害羞嗎?你的朋友像你一樣害羞嗎?對於這兩個看上去一樣的問題,美國人給出了截然不同的答案(Holyoak & Gordon,1983)。當要求人們對熟悉和陌生的客體做出判斷時,就會出現一種系統性不對稱:認為陌生的客體與熟悉的客體更相似,而熟悉的客體與陌生的客體不相似。例如,對於那些瞭解美國的人來說,他們就會判斷墨西哥與美國更相似,而不會說美國與墨西哥相似。這種不對稱性可以利用Tversky的相似性判斷對比模型來解釋(Tversky,1977)。根據這個模型,當問人們“美國和墨西哥相似嗎”,每個國家的獨特性越多,那麼它與其他國家的相似性就越少。在這個比較中,關注對像(美國)的獨特性會降低兩者之間的相似性,因為我們對美國很熟悉,我們能夠意識到美國的獨特性(例如,這些特點都是墨西哥沒有的),這樣我們判斷相似性的得分就很低。相反,當墨西哥成為比較主體時(例如,墨西哥和美國相似嗎?),人們會關注墨西哥的獨特性。由於我們對墨西哥知之甚少,只能想出一點兒獨特性,因此我們判斷相似性的得分較高。

這種不對稱性還出現在美國人對其與好朋友相似性的判斷上,顯示出他們豐富的自我表徵和他人表徵。與多數人會判斷墨西哥與美國更相似一樣,北美人會判斷朋友與自己更相似(Holyoak & Gordon,1983)。譬如,我會說你和我更相像,但是我卻不說我與你更相像。這表明,自我表徵比他人表徵更豐富;由於我更瞭解自己的獨特品質,當“我”是比較主體時,我就會判斷“我”與你有更少的相似性;而當“你”成為比較主體時,則我們會更相似。

可見,在獨立自我文化中,與對熟悉他人的瞭解相比,我們對於自我的認識更加豐富和全面。而在關係文化中,恰恰相反,這種文化需要成員全面地瞭解每一個人,個體的主要社會任務是與他人和諧相處,知道別人的想法,逐漸積累對他人的認識,甚至超過對自我的瞭解。如果是這樣,那麼在自我和他人相似性判斷任務上,就會與北美的情況不一致。

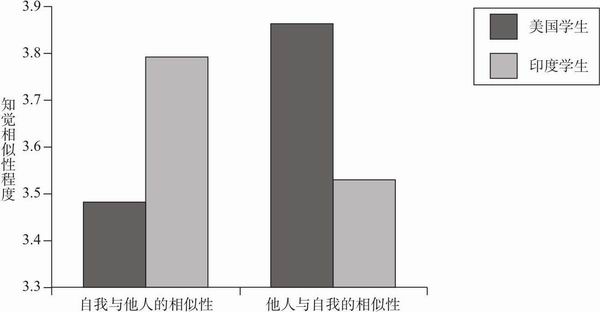

Markus和Kitayama(1991)的研究支持了上述觀點。他們讓來自北美和印度的學生進行相似性判斷任務,比較自己和他人的相似程度或者他人與自己的相似程度。圖11.1顯示:美國學生認為他人和自己更加相似,而自己與他人不同;印度學生的結果正好相反。

總之,處於獨立自我文化中的個體具有豐富和全面的自我表徵,而在關係文化中,這種優勢就消失了,甚至剛好相反。兩者的區別不僅表現為對自我認識和對他人認識的豐富程度不同,還體現為內容的不同,接下來將繼續討論。

整體性自我描述和情境性自我描述 想像一下,你需要對“我是誰?”這樣一個問題給出20項不同的答案,那麼你的答案是什麼呢?你的回答應該在很大程度上依賴於文化背景。對於美國人來說,答案是顯而易見的,這些描述表現了一種穩定、獨立的內在自我,體現為對特質、能力、偏好等整體性描述。那麼日本人在面對同樣的問題時,其答案體現了一種自我和社會情境的關係。也就是說他們將個體放在一定的社會情境中進行描述。

圖11.1 美國和印度學生對自我與他人、他人與自我的相似性進行比較

資料來源:Markus & Kitayama (1991, 表2, p.231). Copyright  1991) by the American Psychological Association. Reprinted with permission.

1991) by the American Psychological Association. Reprinted with permission.

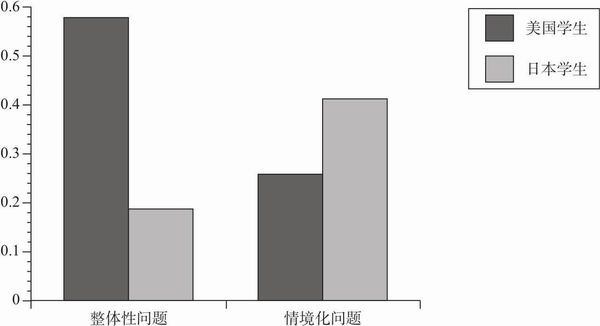

Cousins(1989)對上述觀點進行了證明,他選擇美國和日本的在校大學生,讓他們回答“我是誰”這個問題。從他們的答案中選擇5種特質進行分析,發現美國學生更傾向於對自我採用整體的、非限定性描述(如我很誠實,我很隨和等),如圖11.2所示;而日本學生則利用社會情境來進行自我描述(如我是慶應的學生,我是一個在星期五晚上玩麻將的人),此外他們也比較喜歡用概括性的詞語來描述自我(例如,一種生活方式,一個21世紀的人)。總之,美國學生的答案是一種整體性特質描述,而日本學生的回答則涉及社會角色、活動、偏好以及抽像概念。

如果給“我是誰”這個問題設定一個情境(比如,用家、學校和好朋友來描述自己),會出現不同的答案嗎?對於美國學生來說,由於情境的介入,特質描述就失去了整體性,因為他們需要將特質融入情境當中。而對於日本學生來說,這是很容易的,給他們提供了一個在每個情境中展現特質的機會。從圖11.2中,我們可以看到日本學生更多地使用了非限定特質來回答情境性問題(例如,好學的、安靜的、自負的),而美國學生則提供了限定性回答(如,與好朋友在一起我是天真的)。最後,Cousins得出結論:這種對於情境性問題的限定性意味著,情境中的自我不能反映真實、普遍的自我。

圖11.2 美國和日本學生對“我是誰”這個問題的回答中整體性描述和情境性描述所佔的比例

資料來源:Cousins (1989, 表2, p.127). Copyright  1989) by the American Psychological Association.Reprinted with permission.

1989) by the American Psychological Association.Reprinted with permission.

總之,對於美國人而言,在無情境限制時,他們採用整體的、非限定的特質術語進行自我描述,而在特定情境時,他們採用限定性特質術語來描述自我,日本人的情況相反。也就是說,美國學生更喜歡利用特質來描述整體性自我,而日本學生更傾向於用特質來描述情境性自我。這些發現表明,美國人的自我概念是獨立於社會情境的,是一種整體的、非情境性的自我;而日本人的自我是依賴於社會情境的,由特定情境下的特質組成。

由於美國人將自我看做是一種超越情境的整體特質,所以他們傾向於將他人行為歸為一種穩定、整體的特質。而東亞人將自我看做是依賴於社會角色和情境的特質,他們會將他人的行為歸因於社會角色和情境。這點將繼續討論。

內在特質歸因和情境性歸因

下面,想像一個你認識的熟人,他最近做了一件錯事。那麼你會如何解釋他出錯的原因呢?答案會受到不同文化背景的影響。對於西方人來說,他們根據穩定的內在特質來解釋他人的行為(見第9章;綜述參見Ross & Nisbett,1991)。西方人很可能將熟人犯錯歸因於一些根深蒂固的人格特質。比如,她撒了謊,因為她不誠實;他打了人,因為他具有攻擊性;她侮辱別人,因為她是冷漠的。西方文化認為個人是獨立和自主的個體,這造成他們傾向於採用基於內在特質的歸因方式;而在提倡個體與他人、社會關係的文化中,個體對社會行為的解釋就會有所差異。東方人會將他人的行為看成是由其社會角色和人際情境決定的。東亞人將熟人的錯誤歸因於他的社會角色或情境;例如,她撒了謊,是為了讓病人活下去;他打了別人,是因為他受到挑釁;她辱罵別人,是因為她要發洩壓力。

可見,在解釋日常行為時,東西方是存在文化差異的。Joan Miller對這點進行了研究。他的被試來自西方社會(芝加哥的美國人)和東方社會(印度南部的一個城市,邁索爾)。要求每個被試對熟人的行為進行解釋,這些行為包括兩個偏差行為和兩個親社會行為(問題形式和“我是誰”差不多),然後將他們的回答進行歸類,歸類依據是內在特質(驕傲,不誠實)或情境(包括人際關係;她是他的嬸嬸,他有許多敵人),以及時空定位(如在上午的早些時候,他離學校很遠)。

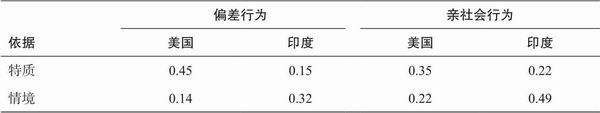

美國人和印度人對於社會行為的解釋截然不同。在表11.1中,我們可以看到,美國人更傾向於利用內在特質來解釋個體行為,而印度人則更多地使用社會情境來解釋個體行為,尤其在對偏差行為的解釋上,這種現象更明顯。美國人的內在特質解釋是情境性解釋的3倍,而印度人的情境性解釋是內在特質解釋的2倍。

表11.1 美國人和印度人解釋不同行為時歸因方式的差異

資料來源:Miller (1994, 表2, p.967). Copyright  1984) by the American Psychological Association.Reprinted with permission.

1984) by the American Psychological Association.Reprinted with permission.

有趣的是,來自不同文化中的兒童對於社會行為的解釋並沒有差異。可見,歸因方式的文化差異只出現在成年人中,因為他們已經形成了穩定的個體文化觀念。

Miller報告了幾個例子,證明成年美國人和印度人對於偏差行為的解釋是不同的。一個美國人描述了下面的違規行為:

這個違規行為涉及和我一起工作的一個老師,我們需要制定一個計劃表。我想到一個好主意來制訂計劃,並且告訴了其他的參與者,而之前提到的那個老師將這個計劃據為己有,迅速地提交給相關部門,就好像是他自己提出來的一樣。

美國人利用內在特質來解釋行為原因:“他是一個自私的人,他只考慮個人利益。”

一個印度人也描述了類似的違規行為:

這與在某部門工作的一個學者有關,她剛獲得了博士學位。她想從自己的課題中選出4~5篇論文來發表。她撰寫了許多論文,但是她的導師卻將自己署名為第一作者,而她只能是第二作者。她很傷心,因為榮譽一般只屬於第一作者。

印度人並沒有將這個行為解釋成導師的品質惡劣,而是利用社會角色關係來進行解釋:“她是他的學生,單靠自己的力量是沒有辦法發表論文的。”

儘管這些研究證明了文化差異影響到歸因,但是還存在這樣的可能:美國人和印度人不僅在解釋行為的方式上不同,而是在他們歸因行為的種類上不同;美國人傾向於描述可以用內在特質來解釋的行為,而印度人的行為可以用情境因素來解釋。或許,如果條件允許的話,美國人也能像印度人一樣利用情境因素來解釋行為嗎?Miller對此進行了驗證,在他研究的第二個階段,加入了新的實驗組:由實驗者給美國人閱讀一些行為實例,這些行為都是先前印度被試利用情境性因素進行解釋的(但是不給美國被試呈現這些解釋)。在聽完所有的行為實例後,要求美國被試對行為進行解釋。

即使美國被試嘗試利用印度人的情境性歸因方式來解釋行為,他們也更傾向於利用內在特質解釋行為。平均來說,36%的美國人使用內在特質歸因方式,17%的美國人使用情境性歸因行為。也就是說,美國人在解釋社會行為時更多地採用內在特質歸因方法,而印度人更傾向於將行為原因歸為情境因素。這些差異似乎源於深層文化差異,即個體概念化的方式,以及對個體與社會關係的不同理解。

在Miller的研究中,美國人和東亞人的這種本質差異不僅影響對於熟人違規行為的判斷,還能影響對陌生人偏差行為的解釋。Michael Morris和彭凱平(1994)考察了美國人和中國人如何解釋一個惡名昭著的殺人犯的殺人行為。在1991年的秋天,美國發生了兩起類似的謀殺案。一起發生在美國中西部大學裡,一名中國學生由於申請獎學金失利,沒有得到助教工作,就射殺了他的導師以及其他幾個人,隨後飲彈自殺。另外一起事件發生在底特律,一名愛爾蘭裔美國工人失業了,但沒有申訴成功,失去了選擇工作的機會,隨後他射殺了自己的上司和其他幾個人,最後也自殺了。

Morris和彭比較了美國兩家報紙對上述事件的描述。一家是英語報紙(《紐約時報》),另一家是在美國出版的中文報紙(《世界新聞》)。研究者對關於這兩起事件的描述,根據其內在特質和情境性歸因方式進行編碼。結果顯示,英文文章更多地關注殺人犯的人格特質(例如,他是脾氣火爆的人)、態度(例如,個體認為槍是伸冤的重要方法)、心理問題(例如,驅使個體成功的一種內在不安感和不信任感)等。中文文章更多地描述人際關係(例如,與導師相處不融洽)、現實處境(例如,他最近被解雇了)以及社會問題(例如,殺人犯能夠很容易地買到槍支)。總之,西方人關注內在特質而東方人關注情境性因素。

在後續的研究中也出現了同樣的模式。這項實驗是在密歇根大學進行的,讓中國留學生和美國本土學生對上述兩個殺人犯的行為進行原因判斷(Morris & Peng,1994)。總的來說,美國學生主要關注的是殺人犯的內在特質,如殺人犯的病態人格;而中國學生主要關注情境性解釋、美國文化和現實處境(美國的個人主義價值觀和暴力電影,經濟衰退)。

以上研究表明西方人和東方人對人性的看法是不同的,對於社會行為的因果解釋也是不同的。然而,研究對像來自不同國家,使用不同的語言,受不同社會制度的制約,只是對這些進行比較似乎力度不夠。或許兩種文化下的個體對人性的態度沒有差異,只是由於對問題的含義及意圖的理解差異導致解釋不同。因此,東方人可能與西方人擁有相同的歸因方式,只不過當問題翻譯成本國語言時,就會摻進他們本國的文化,這樣就不能充分檢測出他們的觀點。如果兩種文化背景中的個體對同一個問題的反應沒有差異的話,就不能用文化差異解釋歸因行為。雖然中國人和美國人對社會事件的關注點不同,但是對物理事件的看法卻沒有區別。因此,如果兩組被試對於問題的歸因方式是一樣的話,即使對社會事件的解釋不同,那麼對於物理事件的解釋也是一樣的。

根據上述的邏輯,Morris和彭(1994)又進行了一項實驗,他們製作了兩套動態卡通,分別描述的是社會事件和物理事件。社會事件描述的是一群方向一致的魚與一條藍色魚的關係,例如,在某個動畫中,藍色魚游向魚群並且跟隨著這個群體;在另一個動畫中,魚群游向藍色魚,然後再分開各自游。物理事件描述的是一個球體飛過足球場,例如,其中一個動畫表現的是這個移動的物體停止、運動、再停止的過程;另一個動畫表現的是這個球體速度逐漸減慢的過程,就好像受到了外力的作用。

讓中美兩國的高中生觀看這兩套卡通動畫,然後讓他們進行等級評定,藍色魚(社會情境)和球體(物理情境)的運動在多大程度上受到內部因素和外部因素的影響。對於魚來說,內部因素包括飢餓,外部因素可能是受到其他魚的影響;對球體來說,內部因素可能是內部壓力的作用,外部因素可能是有人踢了球。通過這個方法可以對社會事件和物理事件進行跨文化比較,它還有一個優點,那就是,兩種文化下的成員都是對同樣的情境進行解釋。

對於社會事件的解釋具有跨文化的差異:平均來說,中國人更傾向於外部因素解釋,而美國人更注重內部因素解釋。對於物理事件的解釋,中美學生並沒有出現差異:平均來說,外部因素和內部因素的評定得分並沒有顯著不同。

此外,中美學生對於所呈現問題的理解是沒有差異的,對於因果關係的認識也是沒有差別的。當他們的觀點相似的時候,對於物理事件的解釋也是相同的。但是,他們對於社會事件的解釋是不同,因此,可以假設他們對於社會事件的看法是有本質區別的。

綜上所述,西方人將個體的社會行為歸因於內部的、穩定的特質(如,人格特質和態度);而東方人則認為個體的社會行為取決於人際關係、角色、處境和文化環境。這個結論有助於理解基本歸因錯誤,也就是人們傾向於高估行為的內部原因而低估行為的情境性解釋。所以,基本歸因錯誤可能只是西方文化所固有的,在西方,人們被看做自由的、獨立的以及與周圍環境相分離的個體。而在東方文化下,個體被看成是與社會關係相連的、與他人相互依賴的,所以東方人傾向於高估情境的重要性。

與東方人相比,美國人更可能出現基本歸因錯誤。這個假設已經得到一些實驗證明(綜述參見Fiske et al.,1998)。在經典的基本歸因錯誤範式中,被試看到一個人閱讀某篇文章,該文章支持或反對特定觀點。美國人一般都會假設這篇文章反映了讀者的個人態度,即使他們知道這個人是在別人要求之下閱讀的,他們的想法也不會改變;例如,他們相信閱讀贊成文章的人會比閱讀反對文章的人體驗到更多的積極態度(綜述參見Jones,1990;見第9章)。換句話說,他們不接受一個人的行為受到情境影響這個解釋。在這個原始範式中,日本和韓國學生也出現了這個錯誤。但是,當對這個範式進行修正,以突出情境性限制,美國人繼續出現基本歸因錯誤,而東亞人則不會出錯(Choi & Nisbett,1998)。這些研究表明東亞人有時是根據內在特質來解釋行為的,但是,當線索指向情境時,東亞人便拋棄了內在特質解釋,轉而傾向於利用情境來解釋個體行為。

顯而易見,東西方社會的文化差異引發了許多不同,比如人們是如何表徵、理解和思考他人和自我的。兩種文化下對於人性的不同認識會影響到各自的成員持有何種動機,不同文化也會有不同的社會結構來維持這種動機。這是接下來討論的重點。

選擇和失調

在北美進行了許多關於如何減少認知失調的研究,研究發現,當北美人知道他們處在一個兩難境地或需要做出一個很差的選擇時,他們會感到非常痛苦。為了降低這種痛苦,他們改變態度來適應行為,將行為合理化。例如,對於學費上漲來說,雖然學生是反對的,但是學校誘導學生支持學費上漲,那麼學生在態度上就會更認同這件事。對於兩個同樣有吸引力的選項來說,誘導人們做出選擇時,與未做選擇相比,人們會增加對已選項的喜愛程度。這說明態度的改變會使人們認為行為更加合理。此外,為了避免愚蠢行為的出現,人們就產生了態度的改變(Festinger,1957;Cooper & Fazio,1984;Greenwald & Ronis,1978;Kunda,1990;見第6章)。Steven Heine和 Darrin Lehman(1997)證明了這種現象只出現在西方人身上。

如果人們相信個體行為能夠反映其內在特質,而且通過內在特質來定義個體行為,那麼西方人所做的愚蠢的行為和選擇就會與個體價值觀相衝突。然而,如果人們相信個體行為是由社會環境決定的,也就是說不是利用內在特質解釋個體行為,那麼,對於東方人來說,不會對愚蠢行為感到痛苦和衝突,這樣行為和選擇就不會影響內在自我,也就不會產生內部衝突。如果是這樣的話,將東方人置於失調情境中時,就不會產生態度的改變,不會在情境中體會到任何不快,也不需要改變態度來減少失調。

為了驗證上述假設,Heine和Lehman(1997)進行了一項研究。他們招募了兩組被試,加拿大人和日本旅行者,進行音樂偏好的研究。首先讓他們對10張不同的CD進行喜好度評定並排序,然後讓他們在排名第五位和第六位的CD之間進行選擇,這樣就會產生衝突——“如果我選擇錯了怎麼辦呢?”。為了減少這種擔心,肯定自己的選擇,個體會誇大所選物的吸引力,貶低未選物的吸引力。這樣,已選物和未選物之間的評估差距就會越來越大。這個現象已經在北美人身上得到證實(Brehm,1956)。此外,個體所做的選擇受到內在價值觀和合理化選擇的影響,當需要重新建立價值觀時,個體就受到威脅;但是當自我強化讓人滿意時,失調就會隨著個體自我價值的增加而降低(Steele,Spencer,& Lynch,1993;相關討論見第6章)。那麼,個體對其選擇進行合理化對於自我價值來說,起到積極還是消極的作用呢?讓被試進行人格測驗,給予他們好或壞的反饋,或者不給反饋。為了確保這些反饋能影響日本人,給他們提供了一些關係詞彙,比如忠誠、體貼、合作。完成選擇和反饋後,被試給10張CD重新排序。

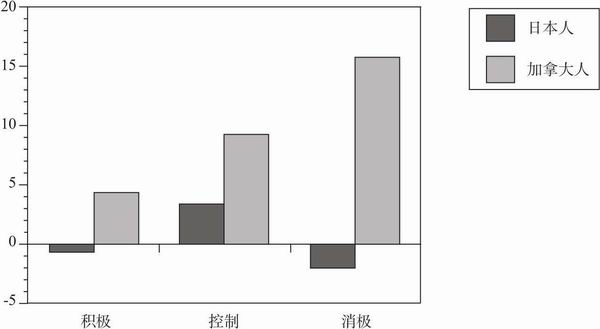

圖11.3 接受積極、消極反饋或無反饋的日本被試和加拿大被試在反饋前後對所選CD和未選CD喜好度的差距比較

資料來源:Heine & Lehman (1997, 表1, p.396). Copyright  1997) by the American Psychological Association. Reprinted with permission.

1997) by the American Psychological Association. Reprinted with permission.

研究者計算了前後兩次被試對所選CD和未選CD評價得分的差值,然後對差值進行檢驗。如果被試合理化其選擇的話,就會增加對所選CD的喜好度,減少對未選CD的喜好度,那麼選擇後的排序差值就會大於選擇前的排序差值。如圖11.3所示,在加拿大被試中出現了選擇差距,而日本被試則沒有。此外,對於加拿大被試來說,選擇的差距受到人格反饋的影響;他們通過增加已選和未選CD之間的差距,使自己的選擇更加合理,尤其在得到消極反饋時會增加這種差距,而積極反饋則降低了這種差距。一個與自我價值不相關的威脅使加拿大被試合理化自己的選擇,而且採用這樣的方式讓自己覺得作為一個理性的、有價值的人做出了一個明智的決定。相比而言,日本被試對於CD的等級評定並沒有受到人格反饋的影響,他們並沒有顯示出合理化其選擇的傾向。

可見,日本人和加拿大人是不一樣的,當日本人做出一個不好的選擇時,他們並沒有感到任何不安,也沒有嘗試合理化其選擇。此外,當日本人的自我價值受到消極的人格反饋影響時,他們並沒有進行謹慎的選擇來確保自我價值。這個差異說明:在不同文化背景中自我的結構是不同的,對於北美人來說是獨立自我,而日本人則是關係自我。和獨立自我不同,關係自我中的個體並沒有把選擇當成自我認同的核心。因此,對於關係個體來說,當一個人做出了不好的選擇時,並不會威脅個體的完整性,做出好的選擇也不見得就能加強個體的自我價值。結果,他們就不會對選擇進行合理化解釋。

這麼說來,西方比東方更加看重個體自我價值的保護、維持以及提升,接下來將繼續討論。

自我提升和自我批評

平均來說,日本人比北美人具有更低的自尊水平。例如,日本學生和來美國或加拿大旅遊的日本人比美國人或加拿大人有更低的自尊得分(Campbell et al.,1996;Diener & Diener,1995;Kitayama et al.,1997)。這種低自尊並沒有引起日本人的不快。日本人的自尊和生活滿意度的相關要低於美國人或加拿大人(Diener& Diener,1995)。也就是說,在美國,自尊水平越低,生活滿意度越低,在日本則不會出現這種情況。

自尊水平和生活滿意度關係的不同可能受到不同文化背景下自我結構差異的影響:北美文化倡導高度的個人主義,強調自我的重要性,而日本文化是一種集體主義文化,忽視自我,強調自我和他人的關係。Diener等人(1995)進行了跨文化的大規模研究,選取來自31個國家的學生,探討文化差異對自尊和生活滿意度關係的影響,然後對這31個國家的文化在集體主義和個人主義兩類上進行等級評定。結果顯示,文化等級與自尊和生活滿意度關係之間是有聯繫的:一個國家個人主義的程度越高,自尊水平和生活滿意度的關係越顯著。

上述發現表明維持和提升個體自尊水平對於西方文化來說是非常重要的,因為在西方自我具有獨立性,和東方的關係自我是不同的。我們還發現,北美人嘗試維持和提升自我,就是為了讓自己看起來更出色。此外,西方人的主觀幸福感和心理健康依賴於他們積極看待自我的能力(見第6章和第10章;Taylor & Brown,1988)。雖然自我提升的需要經常被當做人性的一個基本和普遍的特點,但實質上這只是出現在西方文化中。在一個宣揚獨立和自主的文化中,自我的積極觀念(個體特質、能力和前景)能促進自我完善和自我價值的認同,在這個文化中,自我的意義來自自身獨有的特質,一個人的自我價值依賴於積極的特質,以及維持和提升積極特質的強烈動機。

相比而言,在一個認同關係自我的文化中,如東方社會,對自我的積極認識不會推動與他人關係的建立。因為在這個文化中,自我是由社會關係組成的,不需要依賴內在特質,個體自我價值的實現不需要積極的特質,個體也不需要維持和提升積極特質。

如果上述分析是正確的話,那麼自我提升偏見應該只出現在西方社會中,而很少在東方社會觀察到。Heine和Lehman(1995,1997)驗證了這個假設,即自我提升偏見主要出現在西方,那裡的人普遍認為自己比其他人優秀。許多研究顯示,平均來說北美人相信自己比平均水平要好:他們認為自己比其他人擁有更多的積極特質,能得到更多的期望結果;擁有更少的消極特質,得到不期望結果的可能性更小(見第6章和第10章;Taylor & Brown,1988)。但是日本人是不是也會出現同樣的情況,認為自己比他人優秀呢?

為了解答這個問題,Heine和Lehman(1997)選取了3類被試:日本本地學生,亞裔加拿大學生,歐裔加拿大學生。研究人員讓被試評價自己在10個特質上與同齡人相比是好還是壞。其中5個特質代表獨立自我(吸引、有趣、獨立、自信、智慧),另外5個特質代表關係自我(合作、忠誠、體貼、努力工作、可靠)。

如果被試對某個特質的自評得分與平均數一致的話,那麼他們就會判斷有50%的人在該特質上要好於自己。如果自評得分高於平均水平,則會有少於50%的人好於自己,如果自評低於平均水平,則會報告高於50%的人比自己好。當然,不可能所有的人都高於平均水平。因此,如果一個群體的平均評價低於50%,那麼我們就可以認為這個群體出現了自我提升偏見;也就是其成員提高自己在整體分佈中的位置。這個比例的平均數越低,自我評價越高,自我提升偏見就越顯著。那麼上述3組被試的結果如何呢?

先看表11.2的前兩行數據,歐裔加拿大人比日本人具有更顯著的自我提升偏見,亞裔加拿大人處於兩者之間。對於獨立特質來說,日本人沒有表現出偏見,平均來說,大約50%的人比他們好。相比,歐裔加拿大人認為大約25%的人比他們好。對於關係特質來說,也出現了同樣的模式,即使對於忠誠和合作這些似乎是日本文化的提升目標的特質,日本人也沒有提高自我評價,而歐裔加拿大人將自己置於更好的位置。簡言之,日本人比歐裔加拿大人有更少的自我提升傾向。有趣的是,對於亞裔加拿大人來說,他們長期暴露在兩種文化下,結果處於兩個國家之間,只是顯示了部分的西方文化模式。

表11.2 在獨立特質和關係特質方面優於自我和家庭成員的人數比例的評估值

資料來源:Heine & Lehman (1997, 表1, p.1272). Copyright  1997) by the American Psychological Association. Reprinted with permission.

1997) by the American Psychological Association. Reprinted with permission.

注意:數值越低代表群體的自我提升越大。

是不是說日本人沒有自我提升的期望呢?或者可能會有,只不過並不像北美人那樣,自我價值實現不依靠自我特質的評價,而是來自集體的榮耀感?如果是這樣,與北美人誇大自我來說,日本人更注重家庭和他們所屬群體。為了證明這個可能性,Heine和Lehman(1997)讓上述3組參與者回答同樣的問題,比較對象是與其關係親密的家庭成員。

結果見表11.2後兩行,當評價對象是自我時,則很少出現自我服務偏見;當評價對象是親密家庭成員時,則顯示了一些自我服務偏差;這時,評價比例顯著低於50%。但是還是低於歐裔加拿大人的偏見水平。也就是說3組被試評價家庭成員的偏見水平要高於對自我的評價。我們只能推測這個結果的原因:提升對親屬的評價比提升自我評價能體會到更多的喜悅,當對親屬進行評估時可以擺脫謙虛的束縛,抑或是個體對於親屬的評價只是選擇了不同的價值體系。無論何種情況,這些實驗都說明了日本學生與歐裔加拿大學生相比,顯示出更少的自我提升和更少的家庭成員提升。

有爭議的是,家庭成員並不能代表整個群體,結果不能推廣到個體對群體的評價上,畢竟家庭成員也只是一個個體。或許,日本人是通過社會群體來體現個體價值,那麼當對所屬群體進行評價時就會存在高於北美人的偏見。然而,Heine和Lehman(1997)的研究發現,並沒有出現這種情況。當讓被試評價他就讀的大學和其他學校時,日本學生再次出現了較少的自我提升偏見,而歐裔加拿大人傾向於提高自己學校的相對位置,日本人則相反,他們會傾向於貶低對自己學校的評價。亞裔加拿大人還是處於中間模式。

上述研究表明,日本人與北美人相比具有更少的自我提升、家庭成員提升以及所屬社會群體提升的動機。雖然這個結果是由於個體建構和認識自我與他人關係的不同所引起的,但是可能不存在本質上的不同。在評價自我與他人關係的方式上的不同可能反映不同的標準,而不是不同的心理過程。或許日本人和美國人一樣認為自己比他人好,而他們只是不公開地表達這些觀點。為了避免獨樹一幟和顯得與眾不同,他們採取了保守原則,不凸顯自己。雖然這些研究還不能充分說明上述假設,但是其他研究也揭示了這些不同。東西方文化不僅影響個體性格,也影響個體滿意度的表達方式(Kitayama et al.,1997)。

社會認知理論和研究中的一個重要發現是,不同文化背景中的個體對於同一情境的理解是存在差異的,他們是利用不同的知識結構、目標和感覺來認識這個情境的(見第2章)。Kitayama和他的同事(1997)證明了不同的文化孕育了不同的集體,使不同文化下的人們對於情境形成不同的建構、定義和提取方式。此外,每種文化下的個體都能很好地適應情境,滿足個體需求。當個體遵循文化的要求,履行文化對思想、感情、行為的模式規定時,最終又強化了這樣的模式。當思想和行為與本國文化相一致時,你就會更加支持和推崇它。Kitayama等人的研究假設是:日本人和美國人的主導目標是不同的。無論是人類學研究還是實驗研究都證明了上述的假設,人們在認識自我上存在文化差異:正如我們看到北美文化推崇自我提升,而日本文化提倡自我批評(Kitayama et al.,1997)。在關係文化中,個體價值是通過群體來體現的,依照群體的標準來做決定是很重要的,能夠使個體更好地適應群體。Kitayama和他的同事證明了西方文化下的自我提升和東方文化下的自我批評這兩種動機,將影響兩種文化下個體對情境的認同,也就是東西方人如何將自己融入情境中去。為了驗證這一點,Kitayama和他的同事選取了在日本和美國社會中被看做自我提升和自我貶低的不同情境,然後檢驗日本和美國學生如何看待這些情境。第一步,選取大量的日本和美國大學生,讓他們說出哪些情境讓他們感到自尊增強,哪些情境讓他們覺得自尊受損。然後,研究者隨機選取了日本社會中的100個成功情境和100個失敗情境,也選取了美國社會中的100個成功情境和100個失敗情境。

日本的成功情境包括:“我記得我完成過一件困難的工作”,“一個我喜歡的人告訴我,他很高興見到我”,“我感到人們對我很信任”。失敗情境則是:“我被結婚對像拋棄”,“因為別人的過錯,我受到責備和訓斥”,“在眾人中,我是唯一一個被人遺忘的人”。美國的成功情境是:“當我的論文或考試得到A+的時候”,“別人告訴我,我在他們身邊能給他們帶來快樂”,“當我為自己準備了豐盛早餐的時候”。失敗情境是:“當你和朋友在一起,他們想讓你離開”,“當你自認為是朋友的人沒有給你任何解釋”,“當我的車撞到別人並造成嚴重傷害”(Kitayama et al.,1997,p.126)。事實上,當一次只評價一個例子時,日本情境和美國情境沒有什麼不同,大多數情境都適用於兩種文化背景。但是,作為整體考慮時,兩種情境就完全地不同,如下所述。為了檢驗不同文化背景下的成員對這些情境的認識,研究者重新取3組被試:日本本土學生、來美學習的日本留學生以及美國白人學生。給這些被試呈現400種情境,讓他們報告在每個情境中,自尊受到影響的方向(積極與消極)以及程度。日美學生對於同種情境的體驗是否存在差異呢?美國情境和日本情境是否也會引發不同的反應呢?答案是肯定的。

首先,日美兩國學生對於同種情境的認識是不同的。美國學生認為成功情境(86%)與失敗情境(79%)相比,和自我的關係更大些。無論是日本情境還是美國情境都出現了這樣的結果。相比而言,日本本土學生認為失敗情境(82%)比成功情境(74%)與自我的關係更加緊密,並且無論是日本情境還是美國情境都出現了這個結果。日本留學生也出現了這個模式,但是程度要低於日本本土學生。因此,當認識不同的情境時,美國學生更傾向於發現那些提升自尊的情境,而日本本土學生則關注那些自我批評和貶低的情境。

上述情況還體現在被試對與自我相關的不同情境中自尊水平升高和降低的程度判斷上。美國學生認為他們的自尊水平在成功情境下會提升,而在失敗情境下會降低,但是前者比後者幅度要大。而日本本土學生認為自尊水平在失敗情境下降低的幅度大於在成功情境下提高的幅度。日本留學生的反應與日本本土學生相似,但程度較低。也就是說,美國人更看重自我提升機會,降低失敗的作用,而日本人則相反。

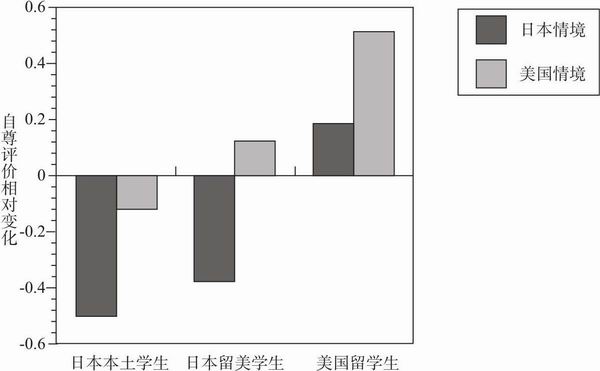

圖11.4 不同情境和文化背景下的相對自尊改變程度(例如,成功情境時自尊的提高減去失敗情境時自尊的降低)

資料來源:Kitayama et al. (1997, 表1, p.1523). Copyright  1997) by the American Psychological Association.Reprinted with permission.

1997) by the American Psychological Association.Reprinted with permission.

重要的是,對不同文化情境的判斷也存在上述差異。在美國情境中,無論對於哪個國家的學生來說,成功情境比失敗情境更能影響個體自尊水平。然而在日本情境中,結果正好相反,失敗情境比成功情境更能影響自尊水平。不同的是,積極美國情境中個體體會到的愉悅感程度要高於消極美國情境中的失落感,而日本情境則相反。因此,置身於美國情境中的個體體驗到更多的自尊激勵。相比,在日本情境中的個體體驗到更多的自尊貶低,更具有自我批評精神。

在圖11.4中,我們可以看到上述結果。圖中顯示,通過比較,被試獲得了自尊水平的改變,在成功情境中提升了自尊而在失敗情境中降低了自尊水平,然而其改變量的差值是不同的。正值表示個體在積極情境中的自我提升程度大於在消極情境中的自我貶低程度。這樣的個體被視為具有自我提升傾向。相比而言,負值表示消極情境中的自我貶低程度大於積極情境中的自我提升程度,這樣的個體被認為是具有自我批評傾向。兩類自尊改變的相對分數是依照日美兩種情境進行分類計算的。

第一,在圖11.4中,我們可以看到日美學生在自尊改變模式上是不同的:美國學生更傾向於自我提升而日本本土學生更傾向於自我批評。對於日本留學生來說,一部分像美國模式一部分像日本模式。還需要我們注意的是,日美學生在不同文化情境中的區別:無論是在美國情境還是日本情境中,美國學生都更傾向於自我提升;甚至當兩國學生處在同一種情境中時,美國個體也更加注重來自情境的自我提升信息,而日本學生關注的是突出他們缺點的信息。

第二,圖11.4顯示美國情境比日本情境更有利於自我提升。在美國情境下,美國學生的自我提升趨勢更明顯,而在日本情境下,日本學生的自我批評更顯著。也就是說,美國情境中能體會到更多的積極反應和更少的消極反應。美國和日本個體居住的世界並不相似。處在積極或消極情境中的美國學生傾向於尋找更多的自我提升機會,而日本學生則會尋找更多的自我批評機會。日美情境的這些本質差異能夠映射日美個體的差異——日本人更傾向自我批評,而美國人則更看重自我提升。

值得注意的是,這個結果顯示不同的日美情境並不是起決定作用的。為了得到這個結論,有必要隨機選取日美情境樣本。但是這裡是沒有做到的。相反,這些情境的選取是通過日本和美國學生自己判斷的,舉出自己在哪種情況下感到自尊提升,在哪種情況下感到自尊下降。這樣的話美國人的自我提升偏見和日本人的自我批評偏見就會影響這些情境的報告。因此也有可能美國人和日本人生活的情境世界是相似的,只不過描述的情境是不一樣的,美國人會選擇描述他們提升體驗中最積極的情境和貶低體驗中最消極的情境;對於日本人來說,他們會描述貶低體驗中最羞辱的情境和積極體驗中提升最少的情境。總之,這些研究提供了強烈的證據證明美國和日本個體在心理水平上是存在差異的,但並沒能提供強烈證據證明在情境結構水平方面兩國間存在明顯偏見。

在本項研究中,日美學生的不同反應模式顯示了他們對自我和社會情境概念的不同建構。然而,它也反映了更表層的差異:根據不同的文化背景要求,兩組被試都盡可能地表現自己。如果日美學生由於自我表現的策略不同而出現情境評估差異的話,那麼當要求被試對他人進行判斷時,這種差異可能就會消失,例如對一個典型性他人進行評價而不是自己;對於典型性他人的評價標準會比對自身的標準要低些。後續研究就是為了證明這種可能性。在這項研究中,讓日美兩國學生仍舊對同樣的400種情境進行判斷,只是判斷對像變成了他人,評價他人在這些情境中的自尊水平(Kitayama et al.,1997)。

對於典型性他人的判斷模式和對自我的判斷模式是一致的。美國人判斷典型性他人傾向於自我提升,而日本人則判斷這個典型性他人更傾向於自我批評。同樣,美國情境更有利於自我提升,而日本情境則更有利於自我批評。可見,對他人的判斷模式和自我判斷是一樣的,這表明不同的自我關聯判斷是受到不同的自我和情境建構理論影響的,而不是個體想要在情境中表現得更好。

上述研究揭示了美國人傾向於自我提升而日本人傾向自我批評,這不僅因為兩種文化背景中機會的不同,還由於他們內在的自我組成存在差異。美國人的文化更加鼓勵自尊,這種自我提升的文化偏見就會被個體偏見所誇大,也就是美國人會更注意自我提升的機會,而不會理會羞愧的體驗。對於日本人來說,他們生活在一個質疑自尊的文化中,自我批評的文化偏見是通過個體成員的心理建構來實現的,日本人更傾向於在情境中找尋自我關聯信息和意義,這樣就推動了自我批評,而忽略了自我提升信息。這樣生活在不同文化中的個體就能支持、強化、維持彼此的反應傾向。

北美人和東亞人之間的差異是很多的。不僅表現為國籍、語言、宗教、政治體制以及文學和藝術傳統的區別,還體現在心理組成上的不同。然而,文化對心理的影響如果從上述方面研究的話就太寬泛了。接下來討論的是居住在同一國家不同區域的個體的文化差異,例如,美國的北方和南方。

美國的南北差異

名譽文化

你能想像一個人為了保衛家庭而殺害另一個人嗎?一個人刺殺了侮辱他妻子的醉鬼,這合理嗎?如果他不這樣做,你會不會覺得他不像個男人?是不是大多數家長希望他們的兒子能反抗欺負自己的人,抑或是期望他們的兒子遠離欺負他們的人,避免和他們打架?對於這些問題的回答都受到下面因素的影響,如侮辱的方式、暴力、名譽和男子氣概,這些都存在於不同的文化中。

人類學家很早就注意到一些社會擁有名譽文化(culture of honor)。這些文化中的成員,尤其是男性,盡全力維持名聲和保護他們的名譽。他們希望被看成是“有能力的人”,而不希望被人看成“任人擺佈的人”。為了讓別人相信他是不需要別人幫助的,他們被迫以武力回應那些侵犯他們自己、家庭和名譽的人。如果不這樣做的話,就會受到嘲諷,感到羞愧,並感覺缺乏男子氣概(詳細討論見Cohen & Nisbett,1998;Nisbett & Cohen,1996)。這種名譽文化存在於許多傳統社會中,如地中海沿岸、中東、拉美等地區中的許多天主教、穆斯林和印度教國家(Fiske et al.,1998)。Richard Nisbett、Dov Cohen和他們的同事在美國南部的白人新教社會也發現了這種現象。

一直以來美國南部比北部更加充滿暴力。從犯罪率就可以看出兩個區域的差別:南方的白種非西班牙裔男性比北方人具有更高的殺人率。而南方白人的殺人率是新英格蘭地區的3倍。重要的是,南方人不像北方人在犯重罪時才實施謀殺;他們的殺人率之所以升高,是因為大多與爭吵或矛盾有關,如三角戀關係和酒吧裡的爭吵,在這些環境中,人們的名譽可能受到威脅(Nisbett,1993)。這些行為都與名譽有關,為了保護名譽,南方人比北方人更需要暴力行為。

Nisbett、Cohen和他們的同事認為南方人遵循的是名譽文化,因為歷史上他們的經濟依靠畜牧。畜牧文化推動了名譽文化的發展,當時法律的約束力不足,如果牧民不用武力的話,就會失去他們的財產。在這樣的環境中,維持一個好名聲是非常重要的,別人就不會找你的麻煩(Nisbett,1993;Cohen & Nisbett,1994)。為了名譽而戰和為自我而戰同等重要,因為被毀的名聲會給個體帶來傷害,財產也會受到損失。因此,用暴力的方式來對待辱罵可以讓人認為這個人是不好欺負的。

許多歷史上的事件都支持了這個觀點:美國南方是具有名譽文化的。其中包括,陪審團不會給一個為名譽而戰的謀殺犯定罪,人們鼓勵受到暴力欺負的兒童給予反擊。還有,南部的一些諺語也支持了這點,例如,“在自己的屋子裡,每個人都是審判官”。(Nisbett,1993)。Nisbett、Cohen及其同事的一系列研究表明南方人在對待暴力事件的態度上與北方人存在差異,是由於名譽文化以及各地的人們對涉及人身侮辱的不同理解和認識所導致的。

在其中的一項研究中,Cohen和Nisbett(1994)比較了南北方男性對於不同暴力問題的反應。結果顯示,北方人贊同的與暴力有關的句子是“許多人只能通過武力來學習”或“以眼還眼,以牙還牙”,認為這是好的生活規則。然而,南方人贊同的暴力行為是為了自我防衛或保衛家庭而實施的行為。例如,對於“一個男人有權殺死傷害他們家庭的人”這句話,80%的南方人很同意,但是只有67%的北方人同意。對於“在自衛的情況下,個體有權殺死傷害者”這句話,70%的南方人很認同,而只有57%的北方人認同它(Cohen & Nisbett,1994)。

同樣,南方人與北方人相比,認為如果有一個陌生人喝醉了並且在街上撞了一個男人及其妻子的話,他就應該遭到毆打(南方的贊同率為15%,而北方的贊同率為8%)。當問兩個區域的人,他們是如何看待“告訴自己兒子以暴力還擊那些欺負自己的人”,南方人更贊同這一點,他們認為父親是期望兒子能夠採取立場,還以武力(南方人為38%,北方人為24%)。

南方人也會更質疑那些沒有為自己和家庭名譽而戰的男人,認為他們缺乏男子氣概。讓被試思考下面的事例,一個男人毆打了一個熟人,這個熟人和女友調情,辱罵妻子或者告訴其他人他是一個騙子;以及,一個男人射殺了一個人,這個人與妻子偷情,強姦了女兒。南方人的反應是如果這個男人不採取暴力的話,他就不是一個男人,持這種觀點的人是北方人的兩倍(南方人比例為12.2%,北方人比例為6.1%)。Cohen和Nisbett(1994)的研究支持了這個結論,也就是說南部文化支持個體或家庭受到威脅時的暴力行為,個人名譽在南部比北部更重要。

如果南方人贊同個人名譽,而北方人不贊同的話,那麼成長在不同文化背景下的個體在面對侮辱事件時就會有不同的反應。我們假設不同的文化導致南北方對於同一侮辱事件的建構和反應是有區別的:在面對侮辱事件時,南方人比北方人更加不安,更加關心是否名譽受損,更有可能做出過激的反應。Cohen和他的同事對此做了一系列研究(Cohen,1996)。

Cohen和他的學生選取了密歇根大學的學生,其中一些來自南部地區,另一些來自北部地區。在這項研究中,選擇兩個地區的男性被試,並且單獨實驗,一次一人,進行一項關於判斷的研究。在一個看似與研究無關的事件中,所有被試經歷相同的辱罵情境:告訴被試穿過一條狹長的通道,將問卷放在盡頭的桌子上。在路上被試會遇到一個整理文件的人(實驗助手),他會把打開的抽屜推進去,以給被試讓道。當被試完成任務返回時,這個實驗助手重新打開了抽屜,並砰的一聲關起來,碰到了被試的肩膀,還說了一句罵人的髒話。控制組被試也通過同樣的程序,只不過沒有碰撞和辱罵。南方人和北方人對於這個侮辱反應會有不同嗎?答案是肯定的。

其中的一個研究通過測量荷爾蒙的變化來檢驗被試的生理狀態:皮質醇與高度壓力、焦慮、喚醒有關;睪丸激素與攻擊行為有關,同時在競爭中也發揮重要作用(Cohen et al.,1996)。對於辱罵行為,如果南方人比北方人體驗到更多不安,就更可能採取攻擊的方式進行反抗,這樣的話,他們體內的這兩種荷爾蒙就會隨著辱罵升高,事實也確實如此。北方人的荷爾蒙水平隨辱罵行為改變很少,這表明他們沒有受到辱罵的影響。相比,被辱罵的南方人在這兩種荷爾蒙的水平上都有所提高,這表明辱罵讓他們體會到不安並準備攻擊。

另一個研究給被試提供一個攻擊的機會(Cohen et al.,1996)。這次,當被試被辱罵後,繼續沿著狹窄的路走,另外一個魁梧的男人(實驗助手)出現在拐角處,開始向被試走來並發生衝突。這條路很窄,只能讓一個人通過,也就是必須有一個人讓路,這個男人並沒有讓路的意思(直到兩人發生碰觸為止)。控制組同上述情境一樣,只是沒有受到辱罵。這類設計類似於“勇敢者”的遊戲,而關心的問題是被試在什麼時刻會放棄,給對方讓路。在之前的研究中已具備攻擊傾向的南方人,在真實情境中會實施攻擊行為嗎?

實驗再一次證明了,只有南方人面對辱罵時產生了更多的攻擊性行為。在圖11.5中,不管北方人有沒有受到侮辱,他們給對方讓路時的距離遠近是沒有差異的。相比,南方人的行為受到辱罵的影響,被辱罵的南方人更加接近擋住路的人。有趣的是,沒有受到辱罵的南方人比北方人對這個男人更加的尊敬和禮貌。然而,一旦被辱罵,南方人比北方人就變得更具有攻擊性。

圖11.5 在“勇敢者”遊戲中被試讓路時與他人的距離

資料來源:Cohen et al. (1996, 表3, p.954). Copyright  1996) by the American Psychological Association.Reprinted with permission.

1996) by the American Psychological Association.Reprinted with permission.