/一/

去年我竟做夢似的回了趟陝北。

想回一趟陝北,回我當年插隊的地方去看看,想了快十年了。我的精神沒什麼毛病,一直都明白那不過是夢想。我插隊的那地方離北京幾千里路,坐了火車再坐火車,倒了汽車再倒汽車,然後還有幾十里山路連汽車也不通。我這人唯一的優點是精神正常,對這兩條殘腿表示了深惡痛絕,就又回到現實中來。何況這兩條腿給我的遺憾又並非唯此為大。

前年我寫了一篇關於插隊的小說,不少人說還像那麼回事。我就跟幾個也寫小說的朋友說起了我的夢想。大家說我的夢想從來就不少,不過這一回倒未必是,如果作家協會肯幫忙,他們哥兒幾個願意把我背著扛著走一回陝北。我在交友方面永遠能得金牌,可惜沒這項比賽。

作家協會的同志說我怎麼不早說,我說我要是知道行我早就說了,大伙都說“咳——”

連著幾夜失眠。我一頭一頭地想著我餵過的那群牛的模樣,不知道它們當中是不是還有活著的。耕牛的壽命一般只有十幾年。我又逐個地想一遍村裡的老鄉,肯定有些已經老得認不出了,有些長大了變了模樣,我走後出生的娃娃當然更不會認得。就又想我們當年住過的那幾眼舊石窯,不知現在還有沒有。又去想那些山梁、山峁、山溝的名字,有些已經記不清了。我攔過兩年牛,為了知道哪兒有好草,那些山梁、山峁、山溝我全走遍……

很快定了行期。我每晚吃一片安定,養精蓄銳。我又想起我的一個朋友,當年在晉中插隊,現在是北京某劇團的編劇,三十二歲成家,帶著老婆到他當年插隊的地方去旅行結婚,據說火車一過娘子關這小子就再沒說過話,離他待過的村子越近他的臉色越青。進了村子碰見第一個人,一瞧認得,這小子鬍子拉碴的二話沒說先咧開大嘴哭了。我想很多插過隊的人都能理解,不過為什麼哭大約沒人能說清。不過我想我最好別那樣。不過我們這幫搞文藝的是他媽好像精神都有點兒毛病。不過我不這麼看。

一行七人,除我之外都沒到過陝北,其中五個都興致很高,不知從哪兒學來幾句陝北民歌,哼哼嘰嘰地唱。我說,你們唱的這些都是被篡改過的,丟了很多人情味。只一人例外,說要不是為了我,他幹嗎要去陝北?“我不如用這半個月假回一趟太行山。”他在太行山當過幾年兵。一路上他總說起他的太行山,說他的太行山比我的黃土高原要壯觀得多,美得多。我說也許正相反。他說:“民歌也不比你們那兒的差。”他說,於是扯了脖子唱:“乾妹子好來果然是好,”我便跟他一塊兒唱:“走起路來好像水上漂……”“扯淡!這明明是陝北民歌。”“扯淡!”他也說,“當然是太行山的。”過了一會兒有人提醒我們:太行山也是黃土高原的一部分。“陝北也不過是黃土高原的一部分。”他說,似乎找到了一點兒平衡。

十幾年前我離開那兒的時候,老鄉就說,這一走不曉今生再得見不得見。我那時只是腰腿疼,走路有些吃力,回北京來看病,沒想到會這麼厲害。老鄉們也沒料到我的腿會殘廢,但卻已料到我不會再回去。那是春天,那年春天雨水又少,漫山遍野刮著黃風。太陽渾濛濛的,從東山上升起來。山裡受苦去的人們扛著老橛,扛著鋤,扛著彎曲的木犁,站在村頭高高的土崖上遠遠地望著我。我能猜出他們在說什麼:“咋,回北京去呀。”“咋,不要在這搭兒受熬煎了。”“這些遲早都要走哇。”老鄉們把知識青年統稱為“這些”或“那些”。仲偉幫我把行李搬上驢車,綁好。他和隨隨送我到縣城。娃娃們追過河,追著我們的驢車跑,終於追不上了,就都站下來定定地望著我們走遠。驢車沿著清平河走,清平河只剩了幾尺寬的細流。隨隨趕著車,總擔心到縣裡住宿要花很多錢,想當天返回來。仲偉說:“來回一百六七十里,把驢打死你也趕不回來。放心,房錢飯錢一分不用你出。”隨隨這才鬆了口氣,又對我說:“這一走怕再不得回。”隨隨比我大幾歲,念過三年書。“得回哩?怕記也記不起。”他在鞋底上磕磕煙鍋兒,藍布鞋幫上用白線密密地納了雲彩似的圖案。我光是說:“怎麼會忘呢?不會。”村頭那面高高的土崖上,好像還有人站在那兒朝我們望……

十幾年了,想回去看看,看看那塊地方,看看那兒的人,不為別的。

/二/

有人說,我們這些插過隊的人總好念叨那些插隊的日子,不是因為別的,只是因為我們最好的年華是在插隊中度過的。誰會忘記自己十七八歲,二十出頭的時候呢?誰會不記得自己的初戀,或者頭一遭被異性攪亂了心的時候呢?於是,你不僅記住了那個姑娘或是那個小伙子,也記住了那個地方,那段生活。

得承認,這話說得很有些道理。不過我感覺說這話的人沒插過隊,否則他不會說“只是因為”。使我們記住那些日子的原因太多了。

我常默默地去想,終於想不清楚。

夜裡就又做夢:無邊的黃土連著天。起伏綿延的山群,像一隻隻巨大的恐龍伏臥著,用光禿禿的脊背沒日沒夜地馱著落日、馱著星光。河水吃夠了泥土,流得沉重、艱辛。只在半崖上默默地生著幾叢葛針、狼牙刺,也都蒙滿黃塵。天地沉寂,原始一樣的荒涼……忽然,不知是從哪兒,緩緩地響起了歌聲,彷彿是從深深的峽谷裡,也像是從天上,“咿喲喲——喲呵——”聽不清唱的什麼。於是貧瘠的土地上有深褐色的犁跡在走,在伸長;橛頭的閃光在山背窪裡一落一揚;人的脊背和牛的脊背在血紅的太陽裡蠕動;山風把那斷斷續續的歌聲吹散開在高原上,“咿呀咳——喲喂——”還是聽不清唱些什麼,也雄渾,也纏綿,遼遠而哀壯……

又夢見一群少男少女在高原上走,偶爾有人停下來彎腰撿些什麼,又直起腰來繼續走,又有人彎腰撿起些什麼,大家都停步看一陣,又繼續走,村裡的鐘聲便“噹噹噹”地響起來……

前不久仲偉帶著他四歲的女兒來我家,碰巧金濤也來了,帶著兒子。金濤的兒子三歲多。孩子和孩子一見面就熟起來,屋裡屋外地跑,尖聲叫,一會兒哭了一個,一會兒又都笑,讓人覺得時光過得太快了點兒。去插隊的時候我們也還都是孩子,十七歲,有的還不到。後來兩個孩子趴在床上翻我的舊相冊,翻著翻著嚷起來:“這是我爸爸在陝北!”“的(這)是我爸爸帶(在)清平灣!”“叔叔,你怎麼也有這張照片?”女孩子說。男孩子也說:“叔叔,的當道片(這張照片)我們家也有。”“看,黃土高原。”“才不是呢,的(這)是山!”“也是山,也是黃土高原!這些山都是水沖出來的,把挺平挺平的高原沖成這樣的……”

仲偉滿意地看著他的女兒。

男孩子感到自己處於劣勢,一把奪過相冊去:“我爸爸帶(在)那兒它(插)過隊!”

“我爸爸也在那兒插過隊。”畢竟姑娘脾氣好。

“你爸爸旦(干)嗎它(插)隊?”金濤說他兒子從來不懂什麼叫沒話說,就是有點兒大舌頭。

小姑娘轉過臉去詢問般地看著她的爸爸。

越來越多的人開始評判知識青年上山下鄉的得失功過了。也許,這不是我們這輩人的事。後人會比我們看得清楚(譬如眼前這個小姑娘),會給出一個冷靜的判斷,不像我們,帶了那麼多感情……

我、仲偉、金濤也都湊過去看那些舊照片。

有一張是:十個頭上裹了白羊肚手巾的小伙子。還有一張:十個穿著又肥又大的破制服的姑娘。這就是我們一塊兒在清平灣插隊的二十個人。背景都是光禿禿的山梁、山峁、冒著炊煙的窯洞,村前那條沒不了膝的河。金濤和李卓坐在麥垛上。仲偉一本正經扛著老橛站在河灘裡。袁小彬一條腿蹬在磨盤上,身旁臥著“玩主”。“玩主”是我們養的狗。數我照得浪漫些,抱著我的牛犢子。那牛犢子才出世四天,我記得很清楚。去年回清平灣去,我估計我那群牛中最可能還活著的就是它,我向老鄉問起,人們說那牛也老了,年昔牽到集上賣了。

可惜的是,竟沒有一張男女生全體的合影——小伙子們和姑娘們剛剛不吵架了,剛剛有了和解的趨勢,就匆匆地分手了,各奔東西。那時我們二十一二歲。那張全體女生的合影,還是兩年前我見到沈夢蘋時跟她要的。她說:“那時候劉溪幾次說,男女生應該一起照張相。”我說:“那你們幹嗎不早說?”她說:“誰敢跟你們男生說呀。”我說:“恐怕不是不敢,是怕丟了你們女生的威風。”她就笑,說:“真的,是不敢。”“現在敢了?”“現在晚了。”“不知道誰怕誰呢。”“誰怕誰也晚了。”

那條河叫清平河,那道川叫清平川,我們的村子叫清平灣。幾十戶人家,幾十眼窯洞,坐落在山腰。清平河在山前轉彎東去,七八十里到了縣城,再幾十里就到了黃河邊。黃河岸邊陡巖峭壁,細小的清平河水在那兒注入了黃河。黃河,自然是寬闊得多也壯偉得多。

我們那二十個人如今再難聚到一起了。有在河北的,有在湖南的,有的留在了陝西。兩個人出了國,李卓在芝加哥,徐悅悅也在美國。多數又回到北京,差不多都結了婚有了孩子,各自忙著一攤事。偶爾碰上,學理工的,學文史的,學農林的,學經濟和企業管理的,幹什麼的都有,共同的話題倒少了。唯一提起插隊,大家興致就都高。

“那時候真該多照些照片。”

“那會兒怎麼就沒想起來呢?”

“光想革命了。”

“還有餓!”

“還有把後溝裡的果樹砍了造田。”

“用破褲子去換煙抽,這位老兄的首創。”

“不要這樣嘛,沒有你?”

“餓著肚子抽煙,他媽越抽越餓……”

話多起來,比手畫腳起來,坐著的站起來,站著的滿屋子轉開,說得興奮了也許就一仰在床上躺下,腳丫子蹺上桌,都沒了規矩,彷彿又都回到窯洞裡。反覆說起那些往事,平淡甚至瑣碎,卻又說到很晚很晚。直到哪位忽然想起了老婆孩子,眾人就紛紛看表,起立,告辭,說是不得了,老婆要發火了。

/三/

去插隊的那年,我十七歲。直到上了火車,直到火車開了,我仍然覺得不過像是去什麼地方玩一趟,跟下鄉去麥收差不多,也有點兒像大串聯。大串聯的時候我還小,什麼都不懂,起哄似的跟著人家跑了幾個城市,又抄大字報又印傳單,什麼也不懂。其實我最願意這麼大家在一塊兒熱熱鬧鬧的,有男的有女的,都差不多大,到一個遙遠的地方去幹一點兒什麼事。

火車很平穩地起動了。老實說我一點兒都沒悲傷,倒也不是有多麼革命,只是很興奮。老實說,我也不知道我那麼興奮都是因為什麼。譬如說,一想到從現在開始指不定會碰上什麼事,就興奮。譬如說火車要是出軌翻車了,那群女生準得嚇得又喊又叫,我想我應該很鎮靜,說不定我們男生還得好歹把她們女生救出來。不過由此又聯想到死,心裡卻含糊。

這時金濤湊到我跟前來,滿臉詭秘的笑,說:“剛才仲偉他媽跟他姐真夠神的……”

“嘿,說真的你怕死嗎?”我忽然說。然後我裝出想考考他的樣子。

“怕死?不怕呀?幹嗎?”

“不幹嗎。問問。”

金濤挺認真地看著我,猜不透我到底什麼意思。

“沒事兒。我就問問。你剛才說什麼?”

“仲偉他媽跟他姐姐真神,”他滿臉又湧起詭秘的笑。“剛才跟仲偉說,你們也得對女同學好點兒,都不小了,要是有什麼事你們得多關心人家。神不神?”

“這怎麼了?”我說,“這有什麼。”

金濤嚥了口唾沫,臉上的笑紋變淺。我的反應有點兒出乎他的意料。老實說也出乎我自己的意料。

“仲偉跟你說的?”

“不是。是我聽見的,當時我就在旁邊。”他臉上的笑紋又加深,緊盯著我,希望我能對他這一發現表示出足夠的興趣。

我想著別的:假如需要死,我敢不敢。

“蒙你是孫子。”金濤又說。

“說真的,你真的怕死不怕?”我說。

“你吃錯什麼藥了?”

“甭廢話,你真的怕不怕?”

他嚴肅地想了大約一秒鐘:“不怕。你呢?”

“廢話。”我說。

車廂劇烈地晃動起來,火車在變換軌道,發出令人不安的鐵和鐵的摩擦聲。許多條鐵軌穿叉交錯。

“仲偉他媽跟他姐真夠神的。”金濤還在說。

金濤是我們當中年紀最小的,個子並不矮,但是瘦,臉小,臉上縱橫著幾道皺紋,外號卻叫“牛”。這小子在車廂裡四處亂竄,又怪模怪樣學起女人哭來,嘴裡唸唸有詞抑揚頓挫,自己並不笑。大伙都說學得像,都笑。車起動的那會兒,站台上有個中年婦女猛地大哭大喊,像是死了人。

車開之前,車上車下就有不少人在抹眼淚,只是沒那麼邪乎。那會兒我和李卓勾肩搭背在站台上瞎溜躂,一邊吃果脯;李卓帶了一盒果脯,說不如這會兒給吃完就算了。他不時地捅捅我,說:“快瞧,那兒又有倆哭的。”“快瞧快瞧,又一個。”我們在人群中穿來穿去,希望那些抹眼淚的人能注意到我們泰然自若的神態,同時希望抹眼淚的人不妨再多點兒,再邪乎點兒。所謂唯恐天下不亂。我暗自慶幸沒有讓母親來車站送我,否則她非也得跟著瞎哭不可。

我和李卓又逛了一陣兒,揀個人少的地方靠著根石柱子坐下,開始認真地吃那盒果脯。

“你媽今兒早上哭了嗎?”李卓問我。

“你媽哭了嗎?”

“我媽這回夠嗆,她們系裡的人說不定要整她。不過她什麼也沒幹。”

停了一會兒,李卓又說:“反正不做虧心事不怕鬼叫門。”

“她們系裡說她什麼?”

“海外關係。你可別跟別人說。”

“放心。”我說,然後嚴肅地向毛主席做了保證。後來我才知道這事本用不著我去跟別人說,他自己跟誰都說。

這時候仲偉不知從哪兒喘吁吁地鑽出來,說:“你們倆上哪兒了?我這找你們勁兒的!”

“你媽和你姐姐她們呢?”我問仲偉。

“我讓她們回去了。”

“你媽哭了嗎?”李卓問。

仲偉裝著沒聽見,也靠著石柱子坐下。

“嘿,你媽哭了嗎?”

我說:“牛他們也不知哪兒去了。”

“仲偉,你媽哭沒哭?”

我趕緊又說:“金濤和小彬他們也不知上哪兒去了。”

“嘿,仲偉,你媽哭……”

“你媽!”我說,踹了李卓一腳。

火車頭開始噴起氣來。

仲偉一直緊閉著嘴發愣,這會兒問:“吃什麼呢你們?”

我們三個坐在石柱子那兒直把那盒果脯吃光,然後把紙盒子扔到火車底下的鐵道上去。一個鐵路工人瞪了我們一眼。火車噴氣的聲音非常響,如果你站在離車頭很近的地方你就知道了,那聲音非常響。

後來不知怎麼就上了火車,火車就開了。似乎一切都太簡單,還沒過夠癮。我覺得就跟出去玩一趟一樣。後來金濤就學那個中年婦女哭,“天呀地呀”的。

“牛!別瞎學了,那是徐悅悅她媽!”——不知從哪兒傳出了這麼個消息。我至今不知道這是不是真的,估計不過是源於一句玩笑。

小伙子們卻添了興致,紛紛上廁所,廁所在車廂前邊,女生們都坐在前邊。我們先是想看看那個又漂亮又厲害的徐悅悅哭沒哭,哭起來是不是還那麼傲慢,後來則發現,到車廂前邊去走一趟,朝女生群中掃兩眼,原是一件頗得樂趣的事情。女生中似乎有幾個眼邊發紅,這又讓“男子漢”們感到幾分優越。“頭髮太長。”金濤說。徐悅悅並沒哭,是件小遺憾。

/四/

火車在大平原上跑,拉著長長的煙和長長的嘶鳴。已經是冬天,車窗外北風刮得凶,樹和荒草東倒西搖,愈見荒涼了,愈感到離北京遠了。土路上慢吞吞地走著一輛馬車,趕車的抱著鞭子,下巴縮到領口裡。馬車上還坐著個孩子,兩隻手盡力往袖筒裡插。彎曲的土路通向遠處一個村落。這會兒我想了一下家,想了一下母親,也並沒想得太久。

我心裡盼著天黑,盼著一種詩境的降臨。“在九曲黃河的上游,在西去列車的窗口,是大西北一個平靜的夏夜,是高原上月在中天的時候……”還有什麼塞外的風吧;滾滾的延河水啦;一群青年人,姑娘和小伙子怎麼怎麼了吧;一條火龍般輝煌的列車,在深藍色的夜的天地間飛走,等等。還有隱約而歡快的手風琴聲,等等。想得呆,想得陶醉。

嗐,你正經得承認詩的作用,尤其是對十六七歲的人來說。尤其是那個時代的十六七歲。

當然,發自心底想去插隊的人是極少數。像我這麼隨潮流,而又懷了一堆空設的詩意去插隊的就多些。更多數呢其實都不想去,不得不去罷了;不得不去便情願相信這事原是光榮壯烈的。其實能不去呢還是不去。今天有不少人說,那時多少多少萬知青“滿懷豪情壯志”,如何如何告別故鄉,奔赴什麼什麼地方。感情常常影響了記憶。冷靜下來便想起本不是那麼回事。

延安對我確有吸引力。不過如果那時候說,也可以到儒勒·凡爾納的“神秘島”去插隊,我想我的積極性會更高。我那時既不懂發愁,也不太去想什麼前途,一切單憑興趣,隨潮流。

第一回聽說“插隊”這個詞,是在一九六七年秋天。那年我十五歲。聽說有幾個高中同學自願去東北農村插隊,戶口也遷去,城市戶口換成農村戶口,不掙工資,掙工分,一輩子。

“光靠掙工分?”

“廢話。”

“跟農民一樣光掙工分?”

“多——新鮮!”或者,“多新——鮮!”

我問仲偉:“你去嗎,要是你?”

“到時候再說。你呢?”

“去不了工廠再說。牛,你去嗎?”

“不去!”金濤正滿嘴嚼著江米條。

那時我們幾個正在清華園裡閒逛。“文化革命”開始不久,學校裡的伙食質量就下降,接近憶苦飯水平,我們這些住宿生就建立了“補養大軍”,經常浩浩蕩蕩光顧清華園裡的食品店。大家都不闊,無非是每人一包江米條,一毛一,一兩糧票,或者一包炸排叉,價格同上。嘴裡嘎吱嘎吱響亮地嚼,在清華園裡逛。瞧見大字報就看大字報,碰上批鬥會也聽一會兒批鬥會。有時正趕上哪位首長來清華下指示,就擠上去拚命看個明白。事後金濤就吹噓,那位首長跟他握了手或者差點兒要跟他握手,大伙就說:“牛!”金濤就粗著脖子講當時的細節,大伙還是說:“牛!”因為每一回首長都差點兒要跟他握手。嘴裡的東西嚼完了,一夥人依然晃晃悠悠地走,有人把包裝紙揉成團,隨便別在路邊哪輛自行車的輻條上。

“文化革命”已經進行到費解又散漫的地步,我們都是逍遙派。我們幾個既非紅五類子弟又非黑五類出身,因而不是敵人,也不想找麻煩去與人為敵。這大約正是由階級地位所決定。為此心裡由衷的慚愧。何以解慚愧?唯有讀馬列的書。便認認真真地讀了些馬列經典,條條槓槓地在書上畫,像過去背外語單詞般地記住了很多。有機會與人就當下的什麼事辯論起來,就知道那書沒有白讀,慚愧少了些,添之以驕傲。在辯論中取勝的方法有二:一是引出大段大段與自己觀點合拍的馬列的話;一是引出大段大段與對方觀點類似的托洛茨基的話,考茨基、布哈林、杜林等人的話。這就看誰功夫深了。只要你能不斷大段大段地引出,對方必定就心虛害怕,旁觀者也不由得站到你一邊。

不過去插隊之前,我真正感興趣的是千方百計找一本本“毒草”來讀,當然得說是為了批判。再就是到圓明園的小河溝裡去摸魚。我們學校在圓明園旁邊。通常是和仲偉、李卓、金濤,我們四個,在小河最窄的地方築起兩道壩,小河很淺且水流速度很慢,用臉盆把兩壩之間的水掏干,可以摸到鯽魚、黑魚、小白鰱、泥鰍,有時還能抓到黃鱔。魚都不大,主要為了玩。一九六八年秋天,正是我們摸魚的興致高漲之際,傳開了一個消息,說是誰也別做夢想留在北京當工人了,都得去插隊,連大學生和出身好的人也得去。“誰說的?”“多——新鮮!”“真的?蒙人是什麼?”“孫子!”這有點兒讓我失望,我滿心盼望當了工人以後自己能有點兒錢,能買一雙“回力”球鞋的——那是當時的中學生們最以為時髦的鞋,十塊多錢一雙,在當時算很貴。“都去哪兒?”“全中國,哪兒都去。”“都得去?”“不錯,拍拍腦袋算一個。”這還有什麼可說的?

“報名了?”母親問我。

“報了。”

“去哪兒?”

“東北內蒙古山西陝西雲南,沒準兒。”

母親呆呆的。

“給我錢吧,我去買插隊用的東西。”

我買了一隻箱子,幾身衣服,一頂皮帽子,終於買了一雙白色的“回力”鞋。我媽也沒說我。沒想到這竟是個機會,我媽忽然慷慨起來,無論我想買什麼,她都不再嫌貴,痛痛快快地掏錢。好像一夜之間我成了大人,讓你覺得單為這個去插隊也值得。我醉心於整理行裝,醉心於把我的財產一樣一樣碼在箱子裡,反覆地碼來碼去。有機會我就對人說:“我要走了,插隊去,八成近不了。”我媽開始歎氣,開始暗暗地落淚。好多成年人對此也都歎氣,或流露出歎氣般的表情。我也迎合以煞有介事的歎氣,手裡搖著箱子鑰匙,端詳著那只箱子作沉思狀,覺得那樣才更不像個孩子了,才更像要出遠門去的樣子。後來定了去延安。我媽一天說好幾回“畢竟那是老區”,眼淚少了些。我卻盼著走,盼著“高原上月在中天的時候”,盼著“在那春光明媚的早晨,列車奔向遠方”……以後呢?管那麼多跟老娘們兒似的!我總覺得好運氣在等著我,總覺得有什麼新鮮、美妙的事向我走近了。

/五/

分組的方法,新鮮而且美妙:一個村子一個知識青年小組,每個小組都是按男女生名額各半分配的。這是什麼意思?又宣傳什麼“安家落戶”,又是這麼個分配法。十六七歲的“男子漢”群中起了騷動,爆發了一陣抵抗:“我們組只要男生,光男生就夠了!”“好傢伙,這得膩煩死多少人哪。”“我們可不負責養活她們!”……其實掩蓋著某種興奮和激動。掩蓋得又很拙劣,因為抵抗得並不頑強。姑娘們當時怎麼想,我不知道。現在想來,十六七歲的“男子漢”都憨直,又想在姑娘們面前顯顯能,又不願意承認異性對自己的引力,欲蓋彌彰。好在十六七歲的姑娘們還看不穿這些,否則就不會又喊又跳,氣得要哭了。

也許是因為那個時代,也許是那個年齡,我們以對女性不感興趣來顯示“男子漢”的革命精神。平時,我們看見她們就裝沒看見,扭著頭走過去。不過總是心神不安定,走過去之後要活動活動脖子。她們迎面碰上我們多半是低下頭——也許這對脖子要好一些。

袁小彬不同凡響,他是為了劉溪才去插隊的。劉溪是我們班一個女生。小彬本來可以去當兵,他爹是高幹,老戰友遍天下。當兵在當時是最難得的,比進工廠還讓人羨慕。這小子卻偏要去插隊,跟家裡也吵翻了,住在學校不回去。一開始我們還直勸他:“至於那麼革命嗎,驢奔兒!”他光說他覺得插隊挺有意思。

小彬那時身高已經一米八六,塊頭也大,外號“大驢奔兒”或者“驢奔兒”,幹事從來不同凡響,愣。“文革”前有一回上體育課,全班在操場上站好隊,體育老師說:“女同學例假的出列。”四五個女生站出去。男生隊伍裡便隱隱有不滿的唏噓聲。已經不是第一回了,近來體育課上總發生這事。忽然小彬也站了出去。體育老師一愣:“你什麼事?”“請例假。”回答得很有底氣。體育老師直髮蒙。“憑什麼光讓女生請,不讓男生請?”小彬問得有理。女生都低下頭悄悄笑,互相使眼色。這更把男生都激怒了。老師只好說:“她們身體不好。”“我們身體也不好!”男生群裡嚷開了,說肚子疼的,說腳崴了的,閃了腰的。“她們怎麼了?往食堂跑時比誰都快!”“再說,身體不好才應該鍛煉鍛煉呢!”一個個又都正義凜然。那節體育課沒上成,一直吵。那時我們真太小了。那時沒有性教育,也沒人給講生理。

這回我們還以為驢奔兒是在犯愣。事情是這麼敗露的:劉溪和我們分在一組,小彬也要求分在我們組,可“光榮榜”公佈時,劉溪的名字被錯寫到別的組去了,小彬於是也要求調到那個組去,等到工宣隊批准他調過去了,光榮榜上的錯誤又被改正,小彬又要求再調回來。“男子漢”們對此類事從來反應靈敏。

“幹嗎劉溪上哪個組你上哪個組呀?”

“嘿,看來你主要不是想跟我們哥兒幾個在一塊兒。”

“驢奔兒,你多半兒看上劉溪了吧?”

“看上了就說看上了,哥幾個給你保密。”

這是件開心事,小伙子們都聚攏來,眼裡閃著異樣的光彩。我們以為驢奔兒肯定會否認,會賭咒發誓說他沒那麼想。可這傢伙不吭聲。

“是不是為了劉溪你才不去當兵的?”

“說話呀驢奔兒。肯定保密,說話算數。”

“真的,”我對所有在場的人說,“就這幾個人知道,誰說出去大夥一塊兒治他。”

大伙都說,誰說出去誰是孫子。

小彬點頭承認。

我們原以為可以大笑一場的,可是預備好了的笑容都在臉上凝固、消失,氣氛竟然嚴肅。小彬眨巴眼睛,長出氣,似乎求所有人原諒。大伙面面相覷。我覺得心裡有些亂。金濤說小彬夠意思,對咱們夠信任的,咱們得挨個保證不說出去。於是在場的人都很感動,紛紛指天發誓,像真正的男子漢那樣安慰小彬,說劉溪也沒什麼了不起,這事能成。還有人說,誰早晚都得有這事,怕什麼的?

那天下午,我、仲偉、李卓、金濤又去圓明園摸魚。已經秋深,小河上漂著金黃的落葉,像一條條小魚悄然游去。四個人興致都不高,都說水太涼,光是坐在岸上把搪瓷臉盆敲得叮噹響。誰都不說起上午的事,不說起袁小彬,也不說起劉溪。中午仲偉曾特地跑來跟我說:“哎,劉溪可是‘井岡山’的。”我明白他的意思——袁小彬是老紅衛兵的,和劉溪是對立派。我沒理他,我那會兒不怎麼高興,心裡無端地亂。

圓明園的秋天色彩繽紛,樹林靜靜的。

遠處的紅樓是我們的學校,我們的教室。我記起陽光投在黑板上,白楊樹的影子在那兒搖,老師用教鞭敲著黑板:“注意啦,注意啦……”

太陽快落山的時候,金濤說:“嘿,犯什麼傻呢,趕緊再摸一回吧。”

“真的,下個月就該走了,再摸一回吧。”

彷彿單單是摸魚這件事,使我們感到了一點兒離別的味道,感到了一點兒人生的嚴肅。我們在小河上築壩、淘水,摸了不少魚,摸到很晚。月亮出來的時候,我們坐在小河邊搓著凍麻了的腿和腳,又覺得很快活了。魚在水盆裡翻著銀光,“撲稜撲稜”想往外跳。仲偉說:“小彬跟劉溪可不是一派的。”金濤說:“那有什麼新鮮的,我爸跟我媽就不一派……”

/六/

十六年過去,彈指一揮間。有一回李卓從美國來信還提到當年在圓明園摸魚的事。他在讀博士。他說他買了一輛舊“豐田”,很便宜,暑假裡開著車出去旅遊,從芝加哥到亞利桑那,看了科羅拉多河大峽谷。“可惜沒有咱們那哥兒幾個在一塊兒。”他說。他說美國實在是很不錯,可他每一秒鐘都忘不了那是人家的。他說等他回國後,“咱們哥兒幾個也來一次旅遊,回清平灣去看看。”我說別忘了,那會兒你就沒有“豐田”了。

從北京到清平灣有兩條路。一條是走西安,那條路好走些。另一條路是走太原,走介休,然後換汽車從軍渡過黃河,到綏德歇一宿,再換汽車到永坪,下了汽車再走三四十里山路。插隊那些年我們多半是走這條路,難走,卻能少花幾塊錢。這條路建築和保養得都差,逢上雨雪,汽車說不定在沿途的哪個小鎮子上就走不動了。我們就花三毛錢在車馬大店的長炕上找一個位置,盼著天晴。三毛錢只夠在那條長炕上躺直,沒有鋪蓋;走這條路原本是為省錢,當然不捨得再花五毛錢去租一條油光光的被子。

去年回清平灣去,當然走了頭一條路。

同行的幾個人連背帶抱把我弄上臥鋪車廂。我平生頭一回坐臥鋪。追溯到上一回坐火車,還是在插隊的時候。

北京站沒有什麼變化,和十六年前去插隊的時候差不多。不過站台上人群的色彩變了。那時候都是藍的、灰的、國防綠,如果見一點兒紅色,確定無疑是袖章或者語錄本。現在處處是披肩發、牛仔褲、國際流行色。不過十幾年罷,歷史的腳步不算慢。換一種說法也對:十幾年啦!還不算慢?還要怎樣才算慢?我是想:歷史以自己的腳步在向前走,旁若無人。

火車又很平穩地起動了。彷彿就在昨天。

於是眼前漸漸開闊。火車行駛的聲音在曠野上散開,也顯得弱小、輕飄。

凡是樹木茂盛處,就是一個村落。

村子裡的人見了火車頭也不抬。

在我們那兒,不少老婆兒連汽車也沒見過,更別說火車。清平灣不通汽車,要看汽車得翻兩架大山到幾十里外的小鎮上去,那些老婆兒們的三寸金蓮又走不動。套上驢車專程去看一回吧,她們又覺得那太近奢侈和浪費。她們倒都見過飛機,是胡宗南的轟炸機。

同行的幾個人都說,命運其實不公平。在太行山當過兵的那個說,他家請了個小保姆,從安徽農村來,十七歲。有一回他在這屋裡寫東西,偶爾到那屋去找一本書,見那小保姆正在穿衣鏡前做一個舞蹈姿勢,顯然是從電視裡學的,學得確實很到家。他說他馬上想起在太行山時認識的一個小女孩。那時他們時常給鄰近的老鄉演點樣板戲一類,他能拉兩下子小提琴,那女孩就來纏他,央告著也讓她拉兩下,“看我拉得響不。”這孩子頗有靈氣。他離開太行山時,那孩子拉得已經不比他差。“可惜沒有個像樣的老師教。”他說,“那孩子現在也得有十七八了。”然後他又細推算一回,說哪止十七八呀,他離開那兒已經十五年,那孩子應該已經出嫁,沒準兒都成了孩子媽。

一夥人又都感慨:人不知道被命運安排在哪兒,又不知道為什麼被安排在那兒。

我於是想起明娃。

/七/

有一年明娃和明娃媽跟我們一起到北京來,給明娃治病。母子倆都頭一回坐火車,頭一回見平原,一天一宿不睡也不睏,扒著窗口往外望,說,“受苦也這搭兒價受哩,麥種得夠咋稠。”說,“做牲靈也要在這搭兒做哩,一滿是平川地。”正是清晨,廣闊的平原上陽光漸漸鋪開,霧氣也變得輝煌。明娃卻忽然歎氣,說:“今生不頂事了,不勝早些兒死下再托生。”明娃媽眼角的皺紋立刻都散開,沉了臉怨他:“又瞎說哩!”散開的皺紋都是一道道白痕,因為那兒太陽曬得少些。我們也勸明娃別胡想,來北京不正是為了把病治好麼。明娃再不言傳。母子倆都不再說話,望著窗外,窗外彷彿全是虛空。

明娃的病是先天性心臟病。

才到清平灣時,我們自己的窯洞還沒有,就先住了明娃家一眼舊石窯,在村頭那面高高的土崖上,離崖邊二三十米,終日聽見清平河的水聲。明娃的大19,叫“疤子”,不記得他的學名。陝北話管麻子叫疤子。明娃媽也叫疤子婆姨,叫個什麼鳳英或者什麼玉英。明娃是老大,下面六個都是小子,排幾就叫幾元兒。

明娃若生在北京,至少不會那麼年輕就死。生在我們那地方,除去是動彈不得,總就是個受苦20吧。山裡的苦都不輕,就是跟在牛屁股後頭打土坷垃,你也得掄著老橛慌慌地走;一個成年勞力打土坷垃,要跟得住三四簇牛。十七八歲往成年勞力過渡,最要付出大氣力,別人不情願承認你長大了,不情願給你記十分工。明娃正是這年紀,拼著命想掙十分工。除非你在體魂和力氣上先就壓倒了許多成年勞力,否則就難。明娃長得不矮,卻叫病鬧得瘦。收工時眾人紛紛往回村走,他要站在地頭喘一陣氣,拄著橛把,嘴唇沒有血色。後走的人勸他不要貪圖著工分倒把身體垮了,他便硬充著笑,說“咋也不咋”,連著喘,聲音低得像在對自己說。

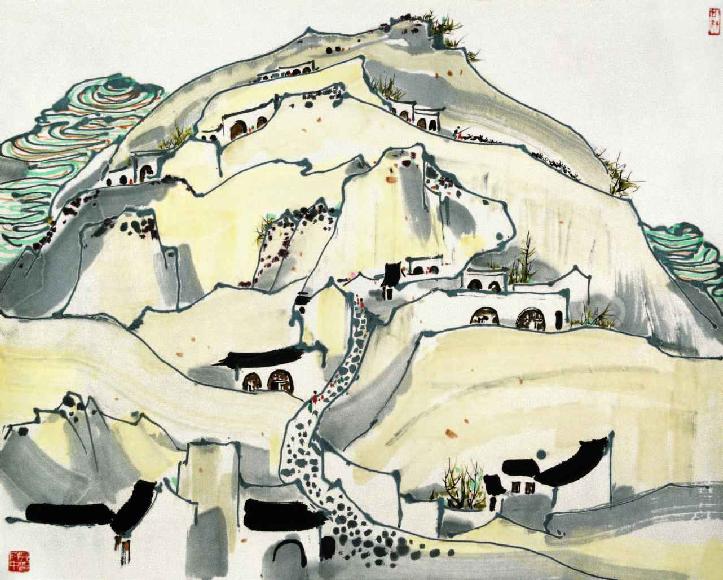

書上這麼介紹我們那兒:地表破碎,梁峁起伏,溝壑縱橫。黃河沿岸地帶,山梁狹窄,坡陡溝深,基巖裸露,形成峽谷峭壁……

據說是風把黃土搬來,成了那一片縱橫幾千公里的高原,水又在漫長的年月裡把它們切割得破碎。一九六九年初去的時候,浩浩蕩蕩幾十輛卡車,揚起幾里滾滾黃塵,“哼……哼……”地在高原上爬。人蜷在車棚裡顛。不久看見了窯洞,一排排很革命的樣子,大伙都慨歎。一會兒又見了羊群,攔羊老漢披著老羊皮襖,大家又都從心裡崇敬,沖老漢招手,老漢卻只顧了他的羊群。然後又看見了戴白羊肚手巾的人群擁在塬畔上,木然且疑惑地看我們的車隊,我們又衝人家招手,人家仍舊木然且疑惑地站著。塬地平坦而開闊,就像平原,一望無際。忽然,汽車彷彿開到了大地的盡頭,平平的塬地斧砍刀劈般塌下去一大片深谷,往下看頭暈目眩。深谷中也有人間,炊煙裊裊,犬吠雞鳴,牲靈和趕牲靈的人小得如螞蟻在爬。越往北走這樣的深谷越多,越大,漸漸不見了平地,全是起伏不斷的山梁。然後到了延安。然後發現寶塔山並不“巍巍”,延河又因在冬天不能“滾滾流”。然後遇見有人朝我們伸來飯碗,被帶隊的縣幹部吼開。我心裡的詩意遭了挫折。李卓在牙間“絲——”了一聲,歪著腦袋想了半天。

到了我們縣境內。在小鎮上下了卡車,帶隊的縣幹部問,是歇一宿再走那幾十里山路,還是現在走?男男女女都賽著英雄,說來也來了,就再不怕什麼,現在走就現在走。幾個幹部引上我們走,翻了山又過溝,過了溝又翻山,說是尋一條近路。幾十個老鄉扛上我們的行李,邁著駱駝一樣的步伐往山上爬;哪一件行李都有七八十斤重。山都又高又陡,一樣的光禿,羊腸小道盤在上面。半天才走下一道山梁,半天才又爬上一座山峁,四下望去,仍是不盡的山梁、山峁、深溝大壑,莽莽與天相連。

山頂上卻都是平整整的松土。仲偉喘著問我:“這上面還種莊稼?”“不可能。”金濤說,也喘。女生中也有人問:“這麼高的地方還種東西嗎?”“是風刮的吧,這麼平?”老鄉們笑起來:“有那來便宜的風?還要往這搭兒送糞哩!”“怎麼送?”“人擔哩嘛。”“種什麼?”“麥。”“畝產多少?”“兩三斗。”“是多少斤?”“合上七八十斤。”“一畝?”“嘛。”“一畝才七八十斤?!”“噫!那就拔尖,還要趕上好年成。”行了,這下弄懂什麼叫“傻眼”了,都默默地低下頭走,不知是這些老鄉在騙我們,還是臨來時學校的工宣隊騙了我們。腿下於是沉重起來。那翻松的土地上確實長著麥苗,陣陣山風吹得它們發抖。

疤子撅著屁股“吭吭”地走,扛的正是我那只裝了書的箱子。我知道那箱子有多沉,裡面裝了不少精裝的馬列經典和文學的、哲學的名著。心想既是走入社會,以後當然要想些正事,不能再去想摸魚了。疤子不知道他正扛著那麼多思想和主義,似乎也奇怪這不大的箱子何以會這麼沉。看他額頭上滲出汗來,我也絕沒膽量說一句“讓我來扛一會兒”,我只是慚愧地問:“沉嗎?”疤子眼角上、額頭上立刻堆起笑紋,“咳呀!”他說,然後滿臉笑紋一直保持著,扛著箱子愈走愈歡。半天他才又尋出一句話,問我:“北京起身呀是?”我說是從北京來。“咳呀!”他說,滿臉笑紋又一直保持著,努力想,卻再尋不出別的話。“多會兒回?”另一個老鄉問。我說不回去了,以後就在清平灣。“咳呀!”所有的老鄉都喊起來,笑個不停,彷彿聽見了鬼話。

這“咳呀!”含意很多,與北京話中的“沒治了”略似,說好說壞,是驚訝,是嘲笑,還是讚歎、羨慕,得視具體情況定。到清平灣第二天,早晨一睜眼,炕沿前已經站滿一排人,老漢、娃娃、後生。那兒的人習慣不敲門就進窯裡來串。一排腦袋瞪著一排眼睛,正“咳呀咳呀”地輕聲慨歎。捏捏厚厚的鋪蓋,“咳呀!”摸摸照得出人影的箱子:“咳呀!”捅捅李卓的半導體,不知道能派什麼用場,又都“咳呀!”仲偉的假牙放在窗台上的漱口杯裡,一排人輪番看過,都不言傳了。一個老漢悄聲問:“什嗎價?”一個後生回答:“不曉球。”疤子擠到前邊,看了說:“球——狗牙。”我們都笑得醒過來,知道不能再睡了。疤子還在爭辯:“人說公社裡姚書記家婆姨,年昔肚子疼得一滿不行,到西安換了節狗腸腸。嘛,尺二長!”他歪著頭比畫,把周圍的人都看一遍,看有敢對此表示懷疑的人沒有,臉上的麻子全變紅。“這事我曉得哩,”一個老漢做證說。那老漢像是在眾人裡有些威望。

李卓開了半導體,音樂一響,滿窯又是“咳呀咳呀”的驚歎聲。婆姨、女子們原都遠遠地站著望,這時也不顧了,進到窯裡來貼牆站著,幾個小女子悄悄地互相推搡。那是清平灣的人頭一回見到半導體——那麼一個小東西卻能唱得那麼紅火。

/八/

疤子那年三十七歲,看上去像有五十。疤子是不大會發愁的人,或者也會,只是旁人看不出。他生來好像只為做兩件事,一是受苦,一是抽煙,兩件事都做得愉快。擔糞上山,眾人的筐更像盤子,疤子的筐卻如一對罈子。他光記得力氣用不完,卻忘了多出力要多吃飯,窯裡的糧卻有限。明娃媽罵他“憨腦”,他坐在碾盤上“絲絲”地抽煙,彷彿研究煙的道理。明娃媽三十五。這年齡要在北京,尚可飄飄揚揚地穿一身連衣裙。明娃媽已經有了七個兒子。山溝裡生孩子,隨便找把剪子就把臍帶剪斷,死亡率很高。明娃媽倒是生了七個就活了七個。除去明娃,個個都活蹦蹦的,結實著哩。冬天的早晨,雪剛停,五元兒、六元兒站在窯前撒尿,光著屁股在雪地裡跳,在雪地裡嚷,在雪地上尿出一排排小洞。晚上,一條炕上睡一排,一個比一個短一截,橫蓋一條被。這時候明娃媽就坐到炕裡去,開始紡線或者織布。油燈又跳又搖,冒著黑煙。疤子或者一心抽煙,或者邊抽煙邊響起鼾聲。

“人說黑市上糧價漲了。”明娃媽說。那時私人賣糧是犯法的事。

“噢。”疤子應道,停了鼾聲。

“賣上幾升玉米吧。”

“噫,窯裡吃甚?”

“賣了玉米換些紅薯回來。”明娃媽盤算,這就又能餘下些錢。

明娃睡不著了,又為自己只掙七分工心焦,起身到我們窯裡來。袁小彬和金濤正就“生產力和生產關係”的事在喊,我和李卓也不時參加進去。那時我們開始想些正經事了。小彬一上手就讀《資本論》。我和李卓想,斯大林的《蘇聯社會主義經濟問題》或許更實用。仲偉每晚都拉小提琴,偶爾給我們評判一下誰說的更合邏輯,然後吱吱嘎嘎地拉,每日都不見長進。明娃卻如一首夢幻曲,無聲地在灶火前坐下,無聲地往灶膛裡添柴,瘦削的臉上光剩了眼睛,火光在那兒閃亮,又在那兒熄滅。

半夜起來出去撒尿,還聽見明娃媽的織布機聲,看見窗紙上印著她的影子,頭髮垂在臉邊顧不上攏。

在她手裡,你看不出有什麼東西需要花錢買。線,自己紡的;布,自己織的;鞋和衣裳都是自己做;油,自己出,把麻籽兒炒了,再放大鍋裡熬,慢慢地麻渣沉下去,青亮亮的麻油浮上來;醬也是自己釀,用麥麩,或者也加些黑豆。單是買些鹽。還要買些顏料,把織好的布染黑。錢都抬起21,鋼崩兒變票票,小票票變大票票。明娃媽有一樁要用錢的事:去給明娃把病治了,縣上不行上延安,再不行去西安,去北京。明娃已經問下婆姨,那女子是三十里外趙家河人。

“咋看到了北京什麼病治不了!”明娃媽跟明娃說。在她想來,北京還有治不了的病麼。

“治罷病,咱也去天安門看一回。”她故意說得輕鬆,怕明娃心疼錢。

明娃坐在窯前的磨盤上化玉米,不言傳。化玉米就是把玉米粒從玉米棒上搓下來。

明娃媽在納鞋底,把麻線扯得哧啦啦響。

“不要叫我大炭窯上去。”明娃忽然說。

明娃媽愣一下,繼續納鞋底,只是眼角的皺紋又散成一道道白痕。

“不要叫去。”

明娃媽不搭話。

“不要叫去!”

不去又怎麼辦?明娃媽停下手裡的事。賣豬、賣雞蛋、賣青油,直能賣多少?治病的錢多會兒能攢夠?母親望著兒子。她有七個兒子,不因為有七個,就對其中的一個愛得輕些。

/九/

炭窯就是煤礦。我們那地方有煤,不過煤層很薄,且分佈零散。只是公社一級常組織些開採,設備極原始,稱不上礦,叫炭窯很恰當。打一眼井,比一般的水井大些,井口上一個轆轤,也比一般的轆轤大,幾個人搖,把掏炭的人吊下去,把掏好的炭吊上來。地下水也是從這井口吊上來——用一張大牛皮兜著,吊上來倒掉。幾班人輪番不停地搖轆轤,用肌肉代替吊車,代替抽水機,“哼哼咳咳”地喊。掏炭的人嘴上叼一盞小油燈,攀在繩索上下去,三四丈深到了煤層。巷道只一米來高,又很窄,沒有坑木——用不著也用不起。掏炭的人在裡頭爬,有時要爬幾里地,挖一塊煤,幾百斤,用繩拖在身後,再往回爬。膝蓋磨爛了,然後磨出膙子。煤吊上來了,然後掏炭的人也吊上來了,人和煤都濕漉漉的。冬天井口上掛滿了冰凌。所謂安全設備,就是地面上有幾根不高的煙筒,為通風用,不能沒有。

留傳下來一個不成文的規矩:哪個人下了炭窯,他就是欠了你再多的錢糧,你也不能去催要了,不然就是逼人去死。下了炭窯就是說已經到了山窮水盡的地步。討飯只是不顧了臉,掏炭卻是不顧了命。然而我們在的那些年,這規矩只成了一個傳說,實際人們卻爭著下炭窯。一個人下炭窯,一家人的日子就好過些。下炭窯的人能吃飽,吃白饃,吃小米,吃不摻麩也不摻糠的淨玉米乾糧,偶爾還能吃一頓大肉,有些蘿蔔、洋芋。主要是能給窯裡掙回些錢。

疤子一直羨慕人家去掏炭,自己沒機會。這年疤子的哥哥在公社灶房上給幹部們做飯,慢慢跟些人混熟,給疤子爭來了這機會。同是走後門搞不正之風,有人給自家的兒女弄得去上大學,有人給自家的兄弟弄個捨命的事做。炭窯上的窯頭也看得下疤子,知道他苦好22,厚道,有力氣。

明娃媽想,等把明娃治病的錢攢夠,就不再叫男人下炭窯。她想,一天總能掙回一塊錢,一年三百幾,兩年下來就再不叫疤子下炭窯去。

/十/

老鄉們都燒柴。煤價雖不高,但總要錢買。柴可以自己去山裡砍,只要有力氣。煤都運到公社,運到縣上,運到郵局、醫院、商店、車站去。“給公家兒的燒去!”老鄉們管掙工資的人叫“公家兒的”,就是公家的兒子。“看給公家為兒夠咋美,消消停停倒把錢掙下。”或者“看那些公家兒的咋著意,燒炭火,吃白饃。”話裡含了怨氣,自然也含了羨慕。所以老鄉們的審美標準也與“公家兒的”有關。新媳婦出嫁,要在花條絨襖外再披一件制服棉襖,要在紅紅綠綠的頭巾上再加一頂黑呢子制帽。小伙子去相親呢?要有一包紙煙,要在上衣兜裡別支鋼筆。這確實是一條唯物主義美學觀的佐證。

“明娃的相好來啦!”聽見娃娃們喊,我們都跑去看。紛紛揚揚的大雪落白了群山,讓人想起那首打油詩:江山一籠統,井上黑窟窿,黑狗身上白,白狗身上腫。娃娃們也喊,狗也叫,吶喊山寂靜的小路上下來兩個人,前面一個黑的,後面一個紅的。前邊的頭上裹一條白手巾,後邊的戴一條花頭巾加一頂黑呢子帽,下得吶喊山,走過吶喊坪,朝莊裡來了。所謂“吶喊山”“吶喊坪”,就是村子對面最近的山和坪,在那兒吶喊一聲全村都能聽見,因而得名。黑呢子帽下根本是一個還沒有長大的小姑娘,胸脯癟癟的,頭髮黃黃的,穿了一身紅條絨,怯怯地跟在一個中年漢子身後走,臂彎裡㧟個籃,籃子上蓋塊花布。中年漢子在前邊背起手悠悠地邁著大步。一群嘎娃娃追在那小女子身後,問:“尋明娃了是?”“明娃在哩,等得心焦哩。”“給明娃做婆姨了是?”……小女子紅了臉緊走,忽然返轉身來喊:“看把人家的鞋踩掉了沒嗎!”娃娃們笑嚷著散開。她彎腰去提鞋,籃子上的花布開了,裡面是蒸的白饃,每個饃上一個紅點兒。如同北京人串親戚常拿一盒點心。這就是碧蓮,虛歲才十七。

隨隨站在小學校的窯頂上,兩手插在袖筒裡。下雪天,他沒去攔羊。女生們也都站在小學校的窯頂上。

“隨隨,你問下婆姨了沒?”徐悅悅問。女生們都嘻嘻哈哈地笑。只是跟老鄉們說話時她們才這麼大方。

“問下啦!”隨隨一本正經。

“怎麼沒見過?”莊寧問。

“常來串哩,你們倒沒見著?”

“哪個村兒的?”

隨隨想想:“朱家溝,叫個黑玉英。”

眾人都笑起來。

“笑什麼你們?”

“照23,”一個老婆兒說,“‘黑玉英’串來啦。”

不遠處“哼哼”地晃過來一隻老母豬。

女生們都罵,自然是北京婦女界最傳統的用詞:“流氓!”我們不敢笑。凡女生們參與其中的事,我們都視而不見,聽而不聞,否則她們會以為我們多麼希望理她們。她們也只當我們不在場。活到三十幾歲回過頭來想,才知道。倘小伙子們不在場,姑娘們也不至於那麼嘰嘰嘎嘎嚷得歡。

“噫,敢是沒錢嘛!”隨隨說:“尋個婆姨,沒有五六百塊不得過去。”

明娃的婆姨六百塊。那天疤子又給碧蓮大交了十五塊錢。交夠了數數過門,那兒的規矩。

沒想到所謂“老區”“聖地”竟還是這樣。倒真是“信知生男惡,反是生女好”。如果這一家養的女子多,這家便富裕些。疤子的七個全是兒子,七六四千二百塊。幸虧七個兒子不是同時都長大。徐悅悅為這事去找疤子辯論。“你就不給,看他敢怎麼著!”“噫,不能不給嘛。”“怎麼不能?”“咳呀,你買了人家東西,不給人家錢能行哩?”“你說什麼?這是買東西呀?碧蓮是人!”“人哩嘛,不嘍出六百塊?”“你是不是貧下中農?!”徐悅悅急了,要上綱上線了。疤子全然不怵這一套:“貧農咋啦?咳呀,貧農也出得起六百塊。”……

那年明娃來北京治病,我們帶他看了天安門,照了相,又逛了頤和園、動物園、王府井。病卻不能治,大夫說若是早幾年或許還可以做手術,現在只好吃些藥,多注意保養。明娃媽背著明娃哭了幾場,便不吝惜錢,讓明娃在北京美美地玩幾回,吃幾回,買幾件像樣的衣裳。明娃明白母親的心願,便顯出高興的樣子,說清平灣的人有幾個能像他這樣到北京來逛過呢。從北京回去後,明娃媽把攢下治病的錢一回全交給了碧蓮大,不久碧蓮過了門。明娃媽說,不能讓明娃這輩子連婆姨也沒有過。一年後碧蓮給明娃生了個兒子。這孩子倒很壯實。這孩子一歲多時,明娃死了,死在山裡,正掏地便倒在山上,抬回村裡已經不出氣。明娃媽讓那孩子也戴上孝,抱著去給明娃送葬。碧蓮哭得死去活來,說她才曉得明娃有這麼重的病,哭得眾人都落淚……

/十一/

隨隨家是全村數得著的窮戶。

隨隨的大是個瞎子。據說他三歲上害了場大病。險些送了命,小棺材也打下了他又沒死,單是把一雙眼睛瞎了。六十年,他沒走出過清平灣,也沒有成親。隨隨是他收養的別人的孩子。窯裡短個女人,日子窮半邊,衣裳要求人縫,穿鞋要買著穿。

他先前是跟著哥哥嫂嫂一搭裡過。他能旋磨,能捻毛線,能擔水劈柴,還能鍘草掙些工分。一把鍘刀,兩個人,一個人入草,一個人掌刀。這瞎子掌刀。誰把草入得太長他也覺得出,笑罵一句:“你狗日的懶松!”把鍘刀懸在半空不往下落。所以不用擔心他會鍘到別人的手。每天去飼養場上鍘半晌草,掙四分,有時候鍘一整天就掙八分,工分全交給哥嫂,自己除去吃穿再無所求,反倒幫助哥嫂把光景過得強些。有個跳大神的巫婆給他說過:“這瞎子四十五歲上能成家哩。”他笑笑,搖頭,不言傳。是不相信呢?是無所謂呢?還是心想要是那樣敢情好呢?眾人都沒想起問。

常見他一個人半晌半晌地仰著臉,枯癟的眼窩不住地蠕動。他依稀記得山川的模樣。

偏偏在他四十六歲這年,從綏德來了個吹手,提著一把嗩吶,帶個三四歲的男娃。天黑時,吹手領著孩子走到了清平灣,睡在了吶喊山上的小廟裡。吹手病倒了,病得很重。過了兩天,要不是那個男孩子哭喊,眾人還不曉得吶喊山的小廟裡住著父子倆。眾人來看時,吹手已經不行了。吹手撂下了一把嗩吶和一個孩子,這孩子就是隨隨。瞎子不顧一切地要收養這孩子,求人去給扯布做衣裳,求人去供銷社給稱糖,摟著隨隨不放手。嫂嫂說:“咱再養不起了嘛!”他回答得堅定:“我個人養。”哥哥說:“你能養得活?”“咋啦倒不能?”他心底的父性忽然熾烈地爆發,或者也是母性。眾人想起了那個巫婆的話。“咳呀,那跳神的婆姨真格有法哩!”“只晚了一年。”“噫,說週歲瞎子不正是四十五哩?”其實算命哪有論週歲的。“咳呀!”隨後人們又都記起,那巫婆說的不是“成親”,是“成家”。

瞎子從此有了自己的家——他和隨隨。

他們住在垴畔山後羊圈旁的一眼小土窯裡。這窯原來也是羊圈,比一般的窯洞要低矮得多,也沒有門窗。眾人幫忙在窯口壘起一面土牆,單是兩扇門不得不用了些木料;門上邊像柵欄一樣豎幾根椽,算作窗戶。土窯洞裡昏暗暗的,反正他也無所謂。陝北的土窯造價本來十分低廉,除去做門窗要花些錢,黃土山是足夠大,只要你不斷向縱深挖掘,便可任意擴大自己的居住面積。

白天他去鍘草,隨隨自己在窯裡。窯旁就是牛圈,羊羔羔也盼著老羊回來。隨隨蹲在柵欄外,羊羔站在柵欄裡。隨隨拔些青草餵羊羔,羊羔在圈裡又蹦又跳,隨隨在窯前又滾又爬。羊羔羔比隨隨長得快。

瞎子把草鍘得更細、更好,怕丟了這營生。鍘下的草喂大了多少頭牛,鍘草的人靠這營生養活隨隨。按平均一天六分算,三百六十天不誤一個工,一年下來剛好不用再給人家交糧錢。再有用錢的地方呢?年復一年總是欠著債。他盼著隨隨長大。隨隨給他帶來了無窮的歡樂,因為隨隨不是管別人而是管他叫大。

村裡的人都叫他瞎老漢。大人們這麼叫,娃娃們也這麼叫,語氣中絕無譏嘲,卻是含著親近和尊敬。

“瞎老漢,哪搭兒去?”娃娃們喊。

“哪搭兒也不去。”他說。

“哪搭兒不去你走得可慌慌價?”

“ ,我在這崖畔上望望。”

,我在這崖畔上望望。”

人們不以為奇怪,甚至相信他能看見明眼人看不見的東西。

那土崖有五六丈高,刀削般陡峭的崖面上有野鴿子在那兒做窩,長著幾株葛針和黃蒿,清平河常年在它腳下流。這高高的黃土崖是清平灣的標誌和象徵。遠路回家來的人,翻山越嶺,山轉路回,忽然眼前一亮,遠遠地先看見那面土崖。離家去謀生的人,沿著川道走出幾里遠,回頭還望見這土崖,望見親人站在崖畔上。正如歌中所唱:他哥哥就在大路喲子邊,乾妹子就在崖畔上喲呵站。或者:走一回三邊買一回鹽,小妹妹想你在崖畔上看。

不知道瞎老漢能望見什麼。

土崖有時候塌方,依著山勢,越塌越顯得高峻。轟隆一聲,幾十噸黃土塌下去,把清平河都變黃。瞎老漢每天都爬上崖去,眾人擔心他遲早會蹚下去,卻不知道他靠了什麼神靈指點,再走一步就要掉下去的時候他停下來。六十年了,清平灣的每一寸黃土他都清楚。他站在崖畔上,或者坐在那兒,默默地長久地面對群山。“花腦”蹲在他身旁,也那麼無聲地瞭望。“花腦”是一隻小母狗,渾身黃土色,腦袋上有些黑斑。

“做什麼哩,瞎老漢?”娃娃們又問。

“什麼也不做。”

“能照見隨隨哩?”

他很有把握地笑笑:“隨隨在苦行山樑上。”

隨隨長大了。小時候跟羊羔羔一搭耍,誰想長大了也攔羊。隨隨十五歲上就攔起隊裡一群羊。攔一群羊掙八分,包工,無論老少。若是早晨再上山受一陣苦,一天就能掙十分。隨隨想早些承擔起做兒子的責任。