先賢祠聚集了法國的眾多思想偉人,就像聖丹尼大教堂是歷代法國王室匯聚的地方一樣。可是,它們卻還不是巴黎最輝煌的墓葬。巴黎最奪目的金頂,是覆蓋在拿破侖的靈柩之上的。

去拿破侖墓葬,我們總是先坐地鐵到凱旋門,那是造訪拿破侖光榮的起點。以凱旋門為中心,放射出十二條寬寬展展的大道,著名的香榭麗捨大道,就是這十二條大道中的一條。這個規劃設計,就是由奧斯曼在拿破侖三世,也就是小拿破侖的時代完成的。可是,凱旋門本身與小拿破侖無關,這是一座和「老」拿破侖有關的戰爭紀念建築。

凱旋門夜色

那是發生在1805年12月,歷史上著名的奧斯特利茨(Austerlitz)戰役。剛剛加冕為法國皇帝的拿破侖,親率法軍和俄軍交戰。俄軍的兩個軍團,一個由鼎鼎大名的庫圖佐夫將軍率領,而另一個軍團的將領就是俄國沙皇亞歷山大一世本人。從兩個國家的皇帝親自掛帥出征,可以想見,雖然法國已經經歷了大革命,一些最基本的舊有觀念卻並沒有打破。那依然還是一個崇尚征戰與征服的尚武時代。在這樣的時代,征服者依然是英雄的代名詞。大革命激揚起來的愛國主義,反倒是給征戰增添了燃料。「博愛」的關懷至少還沒有擴展到法國的疆界之外。

12條放射大道中心的凱旋門

奧斯特利茨是摩拉維亞(Moravia)的一個村莊,這次大規模的毀滅性戰鬥中,近九萬人的俄、奧軍隊,死亡達一萬五千人,七萬多人的法軍,有近一萬陣亡。在奧斯特利茨山坡下的小小平原上,屍橫遍野。兩萬幾千具屍體旁,是幾萬個在傷痛之中呻吟、在瀕臨死亡中呼號的士兵。可是,拿破侖帶領的法軍是勝利者。大規模死亡的慘象,戰場上的倖存者們已經司空見慣、熟視無睹。他們依然狂熱地向他們的領袖拿破侖歡呼。就在這個時候,拿破侖向他的士兵們發出許諾:在國家所需要的任務完成之後,你們「將在凱旋門下榮歸故里!」第二年,也就是1806年,就在巴黎的這個地方,安放了凱旋門的第一塊奠基石。

三十年後,待到這個高達五十米、有著精美浮雕的拱門,在1836年完成的時候,當年叱吒風雲的拿破侖,已經在他的流放地聖海倫那島上,去世整整十五年了。

從凱旋門出發,沿著香榭麗捨大道筆直走下去,就可以遇到協和廣場、杜勒裡花園、盧浮宮這樣一系列視野寬闊的空間。在中途還會遇到為百年前的世界博覽會建造的巨型展廳:大宮和小宮。從兩宮中間的大道向右而去,經過拄著手杖蹙著眉頭急急前行的丘吉爾的雕像,又直直地接上了塞納河上最金碧輝煌的大橋:亞歷山大三世橋。順著大橋望去,在綠化得很舒服的寬闊廣場之後,就是門口橫列著一排大炮的榮軍院,而後面拿破侖墓的穹隆頂,哪怕在烏雲密佈的天空中,都照樣閃著最耀眼的金色光芒。

亞歷山大三世橋上

從羅丹博物館看拿破侖墓的金頂

我們順著這條線路走過幾次。感覺中,這是最能代表巴黎旅遊景點的地方了。你可以想像,巴黎作為一個現代大都市,是多麼寸土寸金。可是,它卻不是擁擠、難以透氣的感覺。一方面,塞納河的委宛穿越,從東向西,帶來一陣陣清新爽人的風,另一方面,巴黎人會永遠地留著法蘭西古都的象徵——那些大都市中一個又一個、以藝術在點綴、以歷史在豐富著的,奢侈的大空間。

拿破侖是法國的一個傳奇。這個傳奇正是由法國大革命孕育出來的。

法國大革命的最後一個巨頭羅伯斯比爾的恐怖時期,是被恐怖本身終結的。巴黎在歷經幾年的斷頭台殺戮之後,各個正規和臨時的監獄依然人滿為患。鎮壓越多,鎮壓者自身越感到恐懼。冤死的靈魂在他們的夢中飄蕩,他們相信四處潛伏著「企圖暗殺革命領袖」的殺手。在1794年6月,巴黎的監獄裡關押著大致八千名嫌疑犯,被認為是必須「鎮壓」的。此後的二十七天裡,有一千三百七十六名男女囚犯被斬首。而他們空出的監獄位置,又在被新的囚犯不斷填補進去。

拿破侖像

對於平民的恐怖統治是可能如此持續的,可是另一方面,恐怖早就無孔不入地進入了權力上層的爭鬥。羅伯斯比爾一向依靠斷頭台剪除政敵,但是他沒有想過,若是沒有極強的掌控力,是不能向上層引入這樣的絕活兒的。一旦引開頭,一切政治爭論都必須歸結於你死我活的結果,那是一場越來越危險、越來越緊張的遊戲。這樣的遊戲卻是玩不久的。於是,上層的人人自危終於導致了以恐怖結束恐怖。羅伯斯比爾終於被他同為國民公會的同志,先下手為強地送上了斷頭台。

由於羅伯斯比爾從象徵激進革命開始,已經走到了象徵恐怖,他也就失去了同情者。巴黎人似乎早已在期待這一天,期待他的斷頭。他們隱隱地感覺,這將預示著恐怖時期的結束。他們也沒有去想,這樣的以牙還牙又意味著什麼?不論是對於舊制度的終結,還是對於大革命恐怖時期的終結,獨立的、不受上層操縱也不受公眾輿論操縱的司法公正,從來也沒有真正出現過。法國大革命始終宣稱自己在追求實質正義,可是,並不那麼動聽的、保障實質正義真正實現的程序正義,卻被忽略了。

那些雅各賓的革命巨頭們,在他們認為權力在自己手中,不需要費什麼力氣去為路易十六尋求司法公正的時候,有人卻勇敢地站出來要為路易十六做法律辯護。他們後來就輕鬆地砍掉了那個辯護人的腦袋。他們沒有想過,這就是把砍自己腦袋的砍刀,也同時交到別人手中了。

這名死在斷頭台的路易十六的法律辯護者,名叫馬勒澤布(Chretien de Malesherbes)。這位馬勒澤布在路易十五時期,是大名鼎鼎的出版發行檢查官。他的聞名不是由於官位的顯赫,而是他利用自己身處要職,以自己的良知,保護了當時《百科全書》的出版和一大批思想家哲學家。也許可以誇張地說,沒有他就沒有《百科全書》,沒有《百科全書》和那批他所保護的思想家,就沒有法國大革命。然而,在革命要處死路易十六的時候,他同樣以自己的良知,主動要求為路易十六做法律辯護。路易十六得知他要辯護,憂傷地說:「你的犧牲太大,你救不了我,還要搭上你自己。」其實他不是不知道自己身處危險之中。只是,有些人活著,必須聽從自己的良知,即使是要搭上性命。

對程序正義的忽略,是大革命之後,法國的政權交替屢屢以暴力政變為手段的真正原因。直至顛簸了五個共和國,顛簸了一百多年,顛簸到程序逐漸建立起來,獨立的司法逐漸建立起來,開始和平的政權交替。這場遲遲難以結束的、世界上最漫長的一次革命,才算塵埃落定。

以恐怖結束恐怖,以不公正對待不公正,是一個可悲的循環。殘酷一旦開始,就在製造仇恨和復仇的循環。雅各賓餘黨的暴動和對他們的復仇,直至一年以後,仍然不能停止。1795年5月5日,在里昂,有九十七名以前的恐怖分子,未經審判,在監獄裡被屠殺,不由令人想起幾年前發生在巴黎的「九月大屠殺」。直到那個時候,法國人還沒有明白,屠殺的對象是否罪大惡極不是關鍵,關鍵是他們必須得到公正的審判。

自國民公會成立、宣佈法國共和之後,國民公會掙扎了整整三年。這三年的歷史,幾乎就是一部自相殘殺的歷史。它以暴力奪權始,在最後又面對一場暴力政變。雖然政變未遂,國民公會也氣數已盡,在彈壓政變的二十天後,就宣佈解散。正是對這場未遂政變的鎮壓,推出了當時閒居在巴黎的年輕軍官拿破侖。在他的指揮下,幾排炮下去,轟倒了兩三百人。剛剛二十六歲的拿破侖,扶著依然青煙裊裊的大炮,望著那兩萬多個落荒而逃的暴力政變者,若有所思。也許,對於拿破侖,這是一次重要的學習經驗。四年以後,拿破侖率領軍隊攻下議會,為法國的暴力奪權歷史,又開了一個新的篇章。

拿破侖是不平常的。他是所謂的「大革命之子」,卻在嘗試脫離本來難以脫離的局限。他不去持續這個難纏的循環,而是試圖弄明白,經歷整整十年的革命之後,當下的巴黎人、法國人,他們最需要的是什麼?然後,他回到仰首翹望著的民眾面前,對著這些當時全世界都公認他們是最要「革命」的巴黎人,宣佈說:革命,完結了!

他的判斷是準確的。拿破侖並沒有被巴黎的民眾作為革命叛徒撕得粉碎。那些當年在街頭提著短刀和長槍尋找革命獵物的民眾,如今早已厭倦了革命。拿破侖在一片歡呼聲中,被他們高高興興地當做帶領他們逃離革命的救星和英雄接納了。是法國大革命成就了拿破侖,不是因為他更革命,而是因為他在革命走向極端之後,得到一個機會,由他來宣佈結束革命。

接著,三十歲的拿破侖堅持以一個強勢的形象向外面對歐洲,也向內面對法國,這讓人多少想起一些昔日路易十四的身影。他既能夠在歐洲戰場上統兵橫掃千軍,又能夠精幹地以自己的理想和規劃,重新改造法國。

十年的大革命,並沒有機會向法國民眾普及現代社會的公民教育。對專制的警惕、對權力的制度性的制約和平衡、程序公正的意義,這些現代民主社會最基本的常識,巴黎人依然陌生。雖然在整整十年裡,這個國家最時髦的稱呼就是「公民」。進步的成果,並沒有以制度形式穩固下來。因此,雖然他們砍去了君王的頭顱,表現了最激進形態的革命,卻也最容易掉回頭去。

拿破侖是意大利人,卻很瞭解他的法國子民。掌權三年,表現了自己的才幹之後,拿破侖大膽地把手伸向了法蘭西的皇冠。他完全不必偷偷摸摸。在一場由法國成年男子參加的公民投票中,他要求大家就兩個問題表決,他是否應該終身執政?他是否應該自己選擇繼承人?結果是,三百五十萬八千八百八十五票贊成,八千三百七十四票反對。這場公民投票之後不到兩年,拿破侖再次舉行公民投票,這次的問題只有一個,他是否應該成為法蘭西共和國的皇帝?那是法國人在1804年5月22日作出的歷史抉擇:三百五十七萬二千三百二十九票贊成,二千五百六十九票反對。這不是什麼君主制的「陰謀復辟」,而是砍掉路易十六頭顱的同一批法國民眾,又興高采烈地迎回了他們的君王。

對於這一切,拿破侖是太明白了。拿破侖是一個最討厭繁文縟節的人,卻在履行皇帝的一切傳統煩瑣禮儀細節上,極其用心。他堅持遵照路易王朝的種種例行舊規,只是為了讓巴黎的民眾對壯觀的場面「感到滿意」。在他加冕的時候,他堅持請來了羅馬教皇。僅僅在幾年前,焚燬教堂、屠殺教士與修士的巴黎民眾,又在目瞪口呆的外部世界面前,向教皇歡呼,天天聚在他暫住的居所前,等候祝福。

也許,這並沒有什麼可奇怪的。儘管法國革命「自由平等博愛」的理想,是歐洲文明千年發展的結果,可是,這個理想,在伏爾泰和拉法耶特們心中所呈現的面貌,和底層民眾心中所呈現的面貌,從來就是不一樣的。大革命中,有多少巴黎人以為,掠奪貴族,把他們身無分文地掃地出門,就是在實現「平等」;對別人為所欲為,就是「自由」;當斷頭台下淤血濃厚,每晚引來巴黎城成百的野狗在那裡舔食和狂吠的時候,他們仍然有理由相信,自己是在宣揚「博愛」,因為對「敵人的殘忍」,就是「對階級弟兄的慈愛」。這些民眾還處在理性發展、文明發展的「零歷史」和「短歷史」的階段,假如不是以法律規範的同時,幫助他們走過必須經過的發展階梯,而是相反地一味美化和放縱他們,那麼,他們是多變的,也是具有極大破壞力的。在強權面前他們是愚民,在弱者面前他們是暴民。

自己加冕為法國皇帝的拿破侖

在拿破侖戴上皇冠之前,拿破侖王朝就已經開始了。像所有雄心勃勃要成就一番事業的開國君主一樣,拿破侖是積極在按照自己的藍圖建設法國的。在他的領導下,完成了他最自豪的、俗稱《拿破侖法典》的《法蘭西民法》。這似乎仍然是一個君主立憲制,只是,與當初拉法耶特們試圖建立的弱化君主、向民主制過渡的君主立憲制相比,這一次,「君權」的份量要大得多。今天站在君主位置上的,再也不是那個軟弱的路易十六,而是如日中天的、在巴黎聖母院的加冕典禮上,從教皇手中拿過皇冠,驕傲地自己戴上頭頂的拿破侖。

沒有理由說,拿破侖不想做一個賢明君主,也沒有理由說,拿破侖不是一個有能力的君主。在《拿破侖法典》的實施下,國內的混亂的狀態得以制止。他上台之後,也盡可能地緩和法國內部長期以來的緊張,成千上萬在大革命時期流亡外逃的法國人,回到了自己的故土。大量的戰爭賠款一度繁榮了法國,科學、建築、藝術無不欣欣向榮。他的一大段功勳是落在海外,拿破侖不僅是個軍人,還是個軍事天才,他迷戀「運籌於帷幄之中,決勝於千里之外」的戰爭遊戲,也醉心於橫掃千軍如卷席的壯志豪情。在他最後流放的痛苦歲月裡,那些過去的赫赫戰功是他最後的「鎮痛劑」,他對自己大叫著,「那是一個美好的帝國,……我曾經統治了一半的歐洲人!」

對於拿破侖的評判,傷了很多歷史學家的腦筋。結論常在英雄和暴君之間搖擺,最後,這一類人的最簡單歸屬,就是含糊其詞的「偉人」。然而,這一點也許沒有爭執:拿破侖是嗜權的。

因此,雖然在《拿破侖法典》裡寫入了大革命的最重要的原則:言論自由、信仰自由等等,可是,要無限擴大和鞏固個人掌控的權力,拿破侖就必然退回封建專制。早在他加冕成為皇帝之前,拿破侖就禁止了法國七十三家報紙中的六十家,餘下的也被改造成了他的政府機關報。稱帝之後,他更以皇帝的氣派,把大片大片的領土,洋洋灑灑地給自己的兄弟姐妹、將軍和隨從,隨意分封。最後,他建立起一個嚴刑峻法的警察國家,1810年,法國已經重新修起許多小型巴士底獄和國家監獄,政治犯再不必經過什麼法院的正式程序,一聲令下,即可羈押。

在歐洲戰場上,拿破侖和同樣精力充沛的路易十四,經歷十分相似,他也不可能是常勝將軍。既然統治了一半的歐洲人口,也就會有一半以上的歐洲國家起來和他作對。在處理國家參戰的問題上,拿破侖和路易十四有著同樣的權力。在這個時候,已經看不出這個國家經歷過什麼「革命」,依然還是「朕即國家」,沒有什麼強有力的國會來制止一個好戰君主的世界帝國夢想。從別國得到的土地和戰爭賠款,就和掠奪來充實博物館的藝術珍品一樣,在戰敗的時候,又必須全數退出。法國因此而遭重創。不如路易十四幸運的是,拿破侖被流放,最後在那裡去世,被就地安葬。可是相比他的士兵們,拿破侖可以算是善終了。在拿破侖時代,兩千六百萬人口的法國,有兩百六十一萬人被他拖進戰爭,上百萬人戰死疆場,沒有看到凱旋門一眼。

大革命成就了拿破侖,這不僅是指革命的過激,給了他上台的機會,更是指法國大革命在制度建設上的缺陷,使得拿破侖的權力輕易地就可以膨脹起來,為所欲為。因此,這一點應該也沒有疑問:從處理權力的方式來說,拿破侖相對於法國革命提出的理想,是巨大的倒退。「理想」只是一面旗幟,假如沒有有效的制度建設,那只是一面插在沙灘上的旗幟,經不起風雨,輕易就會撲倒。法國大革命遺留的制度修補,任務繁重,直到近年的對於總統任期年限的立法,仍是這個修補的一部分。

站在拿破侖時代,再回溯法國大革命,不難看出,在當時舉世轟動,在此後的歲月中還接受了無數讚頌的這場革命,在爆發十幾年之後,就速速回歸專制,就重新又需要造成社會動盪的新革命。

拿破侖死後,有一個時期法國人不願意想到拿破侖。與其說是政治原因,還不如說是征服的狂熱過去,每家每戶對戰死親人的懷念,變得刺痛而具體。那麼,一個國家上百萬的戰爭受難者,一個巨大的生命犧牲,要多長時間就能夠把這樣的傷痛抹去呢?對於健忘的人類,短則十年,長則二十年就可以了。

1840年底,在拿破侖去世十九年之後,那百萬孤魂野鬼依然遊蕩在昔日戰場,他們也許還是一些老人夢中流著眼淚去伸手觸摸的孩子。可是,對於新一代成長起來的法國人,他們已經是被抹去的歷史塵土。而偉人,卻因傳奇而再生。已經到了拿破侖「榮歸故里」的時候了。

迎回拿破侖的法國當政者,是路易·菲利普國王。他的當政,是另一場被稱為「七月革命」的武裝奪權的結果,當然,這還不是法國的最後一場革命。雄壯的凱旋門剛剛完工幾年,香榭麗捨大道擠滿了迎接拿破侖的巴黎人。送葬的隊伍是聲勢浩大的,而對於拿破侖的大軍,他是孤身返鄉。當他在靈柩中獨自穿過凱旋門,耳邊響起「皇帝萬歲」的呼喊時,不知拿破侖是否想到,這個凱旋門,原本是他在奧斯特利茨戰場上,留給士兵們的一個虛幻榮光的許諾。

拿破侖的靈柩,走的就是我們今天走過的這條路線,只是兩邊的景色和今天完全不同。香榭麗捨當然還遠沒有那麼摩登,大宮小宮是六十年後的1900年才建造的,亞歷山大三世大橋,也是在差不多的時候才建造起來。這座橋是以俄國的皇帝命名的,這位沙皇曾經親自趕來,為大橋安放了奠基石。他的爺爺就是在奧斯特利茨戰役中,敗給了拿破侖的亞歷山大一世。時過境遷,俄國和法國已經結盟,大橋的命名,就是為了紀念他所建立的這個俄法聯盟的。

拿破侖被安葬在榮軍院的穹頂教堂,今天,這裡是又一個需要買門票才能進去看一眼的地方。這是墓葬設計的經典作品,確實非常值得一看。按說它也是地宮墓葬的形式,可是,設計師顯然巧妙地打破了傳統的構造,在安放棺木的位置,打通了地面與地宮的樓層阻隔。拿破侖墓不再給人以陰冷的感覺,肅穆的沉澱和光榮的上升,都以法國人特有的藝術方式,完美地得到了表達和兼顧。

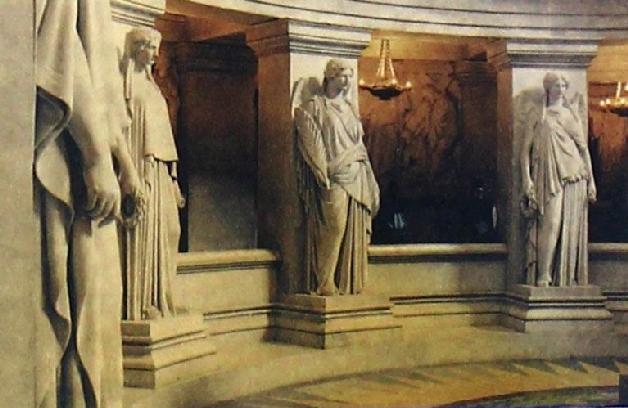

衛護拿破侖棺木的女神像

在拿破侖的靈柩穿過凱旋門的四十五年之後,這個似乎是專為武士建造的凱旋門下,第一次舉行了一個作家的葬禮,他就是維克多·雨果。這一天,全法國舉國致哀。也許,這是從大革命以來,法國人第一次全體靜默,第一次有機會共同反省和思索。

雨果筆下的大革命,是矛盾的,顯然可以從中看到雨果的心靈掙扎。在《九三年》裡,他列舉著舊制度的殘酷和不公正,列舉著大革命對舊制度的改變,也列舉著同時發生的大革命的恐怖和殘忍。這一切都集中地、典型化地堆積在一起,似乎使人們無所適從。但是在法國,這是無數人看到的事實,這是無數學者列舉過的事實。這似乎是作為文學家的雨果,也沒有能力解決的悖論。然而,是雨果,第一次把善和人性作為社會進步的衡量尺度,放在了法國人面前。

雨果塑像

在雨果的一部部作品中,站在最矚目位置的,是弱者,是沒有階級、地位、血緣、道德等任何附加條件的弱者。他把社會如何對待弱者,作為一個社會進步的標誌,放在了世界面前。

四十五年前,巴黎人傾城而出,送過凱旋門下的,還是一個站在雲端的「偉人」。四十五年後,他們相隨送過凱旋門的,是為法國所有弱者吶喊的一個作家。幾千年歐洲文明的積累,才最後在法國完成這樣一個變化。

從這一天起,法國人終於明白,不是因為有了拿破侖,而是因為有了雨果,巴黎才得救了,法國才得救了。